Find out more about our latest publications

A Study on Fund Liquidity Management Tools: Focusing on ADT

Survey Papers 25-03 Nov. 13, 2025

- Research Topic Asset Management/Pension

- Page 81

- No other publications.

Open-end funds provide investors with a high level of liquidity. However, their structure, which guarantees redemptions regardless of the actual liquidity of the underlying assets, creates fairness issues among investors. Specifically, transaction costs arising from a particular investor's subscription or redemption are passed on to the remaining investors in the fund, diluting the value of their shares. This phenomenon can create a 'first-mover advantage', potentially leading to large-scale capital outflows, or a 'fund run', during market shocks, which in turn threatens the stability of the entire financial system. This structural vulnerability became particularly prominent internationally during the COVID-19 pandemic in 2020, which saw massive outflows from global bond funds.

As a solution to this problem, this study focuses on 'Anti-Dilution Liquidity Management Tools (ADTs)', which require the investors causing the transactions to directly bear the costs incurred during the fund's subscription and redemption processes. ADTs are considered an effective means of preventing the dilution of remaining investors' share value, thereby enhancing fairness among investors and preemptively reducing the likelihood of a fund run. The primary types of ADTs include net asset value (NAV) adjustment methods, such as 'swing pricing', and fee-based methods, which impose separate charges like an 'anti-dilution levy' or 'subscription/redemption fees' on transacting investors without altering the NAV.

The Financial Stability Board (FSB) and the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) strongly recommend that national financial authorities and asset management companies adopt and utilize ADTs to mitigate the structural vulnerabilities of open-end funds. Consequently, many countries have introduced related regulations. However, the degree of actual implementation varies. Countries such as the United Kingdom, Luxembourg, Hong Kong, and Singapore actively use ADTs, with a focus on swing pricing. France and Australia have introduced ADT regulations and are gradually expanding their use. Notably, the European Union (EU) has mandated that from 2026, funds must implement at least two liquidity management tools, with the inclusion of at least one ADT recommended. In contrast, despite having regulations in place, actual usage in countries like the United States and Japan remains minimal due to strong industry opposition.

Current South Korean laws strictly regulate NAV calculation methods and restrict redemption fees to cases of 'redemption within a specific period', limiting their ability to function as intended to promote investor fairness and prevent fund runs in a crisis. A comprehensive discussion on introducing ADTs is necessary to enhance global regulatory alignment and strengthen the stability of the domestic fund market. However, a cautious approach with sufficient preparation and industry consultation is preferable to a hasty introduction. It is particularly important to thoroughly analyze potential practical difficulties and side effects, communicate closely with the asset management industry, and explore appropriate measures for investor education and information disclosure during the review process.

As a solution to this problem, this study focuses on 'Anti-Dilution Liquidity Management Tools (ADTs)', which require the investors causing the transactions to directly bear the costs incurred during the fund's subscription and redemption processes. ADTs are considered an effective means of preventing the dilution of remaining investors' share value, thereby enhancing fairness among investors and preemptively reducing the likelihood of a fund run. The primary types of ADTs include net asset value (NAV) adjustment methods, such as 'swing pricing', and fee-based methods, which impose separate charges like an 'anti-dilution levy' or 'subscription/redemption fees' on transacting investors without altering the NAV.

The Financial Stability Board (FSB) and the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) strongly recommend that national financial authorities and asset management companies adopt and utilize ADTs to mitigate the structural vulnerabilities of open-end funds. Consequently, many countries have introduced related regulations. However, the degree of actual implementation varies. Countries such as the United Kingdom, Luxembourg, Hong Kong, and Singapore actively use ADTs, with a focus on swing pricing. France and Australia have introduced ADT regulations and are gradually expanding their use. Notably, the European Union (EU) has mandated that from 2026, funds must implement at least two liquidity management tools, with the inclusion of at least one ADT recommended. In contrast, despite having regulations in place, actual usage in countries like the United States and Japan remains minimal due to strong industry opposition.

Current South Korean laws strictly regulate NAV calculation methods and restrict redemption fees to cases of 'redemption within a specific period', limiting their ability to function as intended to promote investor fairness and prevent fund runs in a crisis. A comprehensive discussion on introducing ADTs is necessary to enhance global regulatory alignment and strengthen the stability of the domestic fund market. However, a cautious approach with sufficient preparation and industry consultation is preferable to a hasty introduction. It is particularly important to thoroughly analyze potential practical difficulties and side effects, communicate closely with the asset management industry, and explore appropriate measures for investor education and information disclosure during the review process.

Ⅰ. 개방형펀드의 구조적 취약점

개방형펀드(open-end fund)는 전통적으로 투자자가 언제든지 자유롭게 환매할 수 있도록 하여 높은 수준의 유동성을 제공한다. 그러나 편입자산의 속성과 무관한 일률적인 유동성 보장이라는 구조적 특징이 투자자의 수동적 지위1)와 결합하면서 투자자 간 형평성 문제를 야기한다. 이는 단순한 불공정 문제를 넘어 펀드런(fund run) 위험을 증대시켜 궁극적으로 금융시장 전체의 안정성을 위협하는 요인으로 작용할 수 있다. 본 연구는 이러한 문제를 해결할 수 있는 방안으로 지분희석 방지 유동성 관리 도구(Anti-Dilution Liquidity Management Tools: ADT)를 소개하고, 글로벌 도입 현황을 살펴봄으로써 관련 논의 활성화에 기여하고자 한다.

1. 투자자 간 형평성 문제

먼저, 다음의 예시를 살펴보자. 펀드재산의 70%를 비유동자산에 투자하는 총 100억원 규모의 개방형펀드가 있으며, 해당 비유동자산의 매수 및 매도 거래비용은 모두 5%라고 가정하자.2) 이 펀드에 100억원의 신규 자금이 유입될 경우, 신규 투자자가 펀드 지분의 50%를 취득하면서 기존 투자자의 지분율 합계는 50%로 감소한다. 이후 펀드는 비유동자산 목표 비율(70%)을 유지하기 위해 신규 유입 자금 중 70억원을 비유동자산 매입에 사용하게 되고 이때 매수대금의 5%인 3.5억원의 거래비용이 발생한다. 이 거래비용으로 인해 펀드의 총자산가치는 200억원에서 196.5억원으로 감소하고, 기존 투자자의 총 지분 가치 역시 최초 100억원에서 98.25억원(196.5억원 × 50%)으로 하락한다. 결과적으로 기존 투자자는 신규 자금 유입으로 인해 1.75%의 손실을 입게 된다.

반대로, 100억원 규모의 동일한 펀드에서 30억원의 환매 요청이 발생하는 경우를 가정해 보자. 펀드매니저는 보유한 유동자산 30억원을 활용해 환매에 우선 대응하게 되고3) 포트폴리오 내 비유동자산 비중은 일시적으로 70%를 초과하게 된다. 이후 목표 비중(70%)을 복원하기 위해 펀드는 비유동자산 70억원 중 21억원(30%)을 매각하게 되고 그 과정에서 매도대금의 5%인 1.05억원의 거래비용이 발생하며, 이는 또다시 펀드에 잔류한 투자자에게 전가된다. 결과적으로 잔존 투자자의 총 지분 가치는 70억원에서 68.95억원으로 감소하여 1.5%의 손실을 보게 된다.

개방형펀드는 통상 투자자에게 상시적인 설정 및 환매 기회를 보장하며, 높은 수준의 유동성을 제공하고, 환매자는 펀드에 편입된 자산의 실제 매매 여부와 무관하게 순자산가치(Net Asset Value: NAV)에 따라 투자금을 회수할 수 있다. 그러나 위의 사례처럼 소형주, 회사채, 부동산과 같이 유동성이 낮은 자산을 주로 편입한 펀드의 경우, 이러한 유동성 공급 기능이 투자자 간 형평성 문제를 야기하는 원인으로 작용한다. 구체적으로 펀드의 설정 및 환매 과정에서 발생하는 거래비용이 해당 거래에 참여하지 않은 기존 투자자의 지분 가치를 희석시킬 수 있는 것이다. 만약 환매가 집중적으로 발생하는 시기에 시장의 유동성이 부족하다면, 남아있는 투자자는 먼저 환매를 신청한 투자자에 비해 명시적 거래비용뿐만 아니라 매도로 인한 가격 충격4)까지 추가로 부담해야 해서 지분 가치 희석 효과가 더욱 심해지게 된다.

2008년 글로벌 금융위기 이후 축적된 다수의 실증 및 이론 연구들은 펀드 내 투자자 간 형평성 문제가 금융시장 전반의 안정성을 위협하는 중대한 요인이 될 수 있음을 지적하고 있다.5) 구체적으로 이러한 형평성 문제는 투자자들 사이에 이른바 ‘선도자 우위(first-mover advantage)’ 현상을 유발한다. 즉, 특정 펀드에서 부정적 외부 충격 등으로 대규모 환매가 예상될 경우, 투자자들은 지분 가치 희석 위험을 피하고자 다른 투자자보다 먼저 환매를 신청하려는 유인을 갖게 된다.6) 이러한 투자자들의 선제적 환매 경쟁은 잘 알려진 은행의 ‘뱅크런(bank run)’과 유사한 메커니즘을 통해 대규모 자금 유출, 즉 ‘펀드런’을 촉발할 수 있다.7)

펀드 내 형평성 문제는 해당 펀드가 보유한 자산의 유동성 수준과 밀접한 연관성을 가지며, 특히 회사채에 주로 투자하는 채권형 펀드나, 부동산과 같이 실물자산을 주요 투자대상으로 하는 펀드에서 두드러지게 나타난다.8) 나아가 일반적으로 유동성이 높다고 인식되는 주식형 펀드라 할지라도, 거래가 부진한 중소형주나 신흥국 주식 등 비유동성 자산을 편입할 경우 유사한 문제가 발생할 수 있다(Chen et al., 2010). 특히 2008년 글로벌 금융위기나 2020년 코로나19 팬데믹과 같은 극단적 시장 스트레스 상황에서는 자산 유형과 무관하게 시장 전반의 유동성이 급격히 경색될 수 있고 이는 광범위한 펀드런으로 이어져 금융 시스템의 안정성을 위협하는 요인이 된다.9)

반면, 폐쇄형펀드 및 상장지수펀드(ETF)에 한해서는 이러한 투자자 간 형평성 문제가 구조적으로 발생하기 어려운 것으로 평가된다. 이는 폐쇄형펀드가 만기전 환매를 원칙적으로 제한하고, ETF는 투자자가 순자산가치가 아닌 거래소의 실시간 시장가격(market price)으로 지분을 매매하는 구조적 특징에 기인한다. 특히 현물로 설정상환이 일어나는 전통적인 ETF의 경우 지분희석 효과가 없으므로 장기성과의 측면에서 보면 일반적인 공모펀드보다 유리하다는 주장도 있다(Helmke, 2023).

2. 금융시장 안정성에 미치는 영향

2020년 3월 코로나19 팬데믹을 계기로 하여 개방형펀드의 구조적 취약점이 금융시장 안정성에 미치는 파급 효과에 대한 국제적 관심이 고조되었다. 펀드런이 발생하면 해당 펀드는 환매 요구에 대응하기 위해 단기간에 보유 자산을 대량 매각해야 하므로 관련 자산의 가격 급락을 유발할 수 있다. 특히 대형 펀드에서 자산 매각이 시작될 경우, 추가적인 가격 하락을 우려한 투자자들이 ‘선도자 우위’ 현상을 고려하여 서둘러 자금 회수에 나서면서 유사 자산을 보유한 다른 펀드로도 위기가 확산되는 연쇄적 전염 효과(contagion effect)가 발생한다. 결과적으로 이러한 연쇄적인 펀드런은 또다시 자산 가격 하락 압력으로 이어지는 악순환을 유발하여 금융시장 전반의 유동성을 급격히 위축시킬 뿐만 아니라, 실물경제에도 부정적인 파급 효과를 미칠 수 있다.

특히 2008년 글로벌 금융위기 이후 채권형 펀드 시장이 전례 없는 속도로 팽창함에 따라, 이들의 시스템 위험 기여 가능성에 대한 논의가 활발하게 이루어지고 있다. 전 세계 개방형 채권형 펀드의 총 순자산 규모는 2024년 말 기준 약 13.8조달러에 달하며, 이는 2010년 대비 약 126% 증가한 수치다(ICI, 2025). IMF(2015)는 글로벌 금융위기 이후 강화된 규제로 인해 은행 산업에서 디레버리징(deleveraging) 현상이 확대되면서, 선진국을 중심으로 자산운용 산업이 그 빈자리를 메움으로써 금융 시스템 내에서 차지하는 중요성이 증대되었으며, 특히 채권형 펀드를 통한 신용 중개가 크게 증가했다고 분석하였다.10) 또한 개방형펀드는 유동성 공급 기능을 제공하여 전문성이 비교적 낮은 투자자들도 회사채를 비롯한 광범위한 금융상품에 접근할 수 있게 함으로써 결과적으로 채권 시장에 대한 투자자 저변을 확대하는 데 크게 기여하였다.

구체적으로, Jiang et al.(2022)은 뮤추얼 펀드가 2019년 말 기준으로 약 1조 8,900억달러 규모의 회사채를 보유하고 있으며, 이는 당시 전체 회사채 발행 잔액인 9조 6,000억달러의 약 20%에 해당하는 규모라고 분석하였다. 특히 고수익 회사채(high-yield corporate bond) 시장으로 한정할 경우, 뮤추얼 펀드의 보유 비중은 40%를 상회하는 것으로 추정된다. 나아가 Liang(2020)은 채권형 펀드의 국채 보유 규모가 이미 은행 및 브로커-딜러(broker-dealer)의 수준을 넘어섰으며, 이들 펀드가 연기금이나 보험사와 같은 여타 기관투자자에 비해 훨씬 더 빈번한 거래를 통해 국채 시장의 가격 발견(price discovery) 과정에 미치는 영향력이 지대함을 지적한 바 있다.

이러한 상황에서 채권 시장에 큰 충격이 발생할 경우, 투자자 간 형평성 문제가 펀드런을 초래하고, 다른 펀드로의 연쇄적 전염 효과를 야기한다면, 펀드로 인해 시장 충격이 증폭되어 결국 금융 시스템에 중대한 위협이 될 수 있다. 금융시장의 주요 참여자인 기관투자자들은 채권을 대량 보유하거나 이를 담보로 하여 다른 투자활동을 하는 경우가 많은데, 펀드런으로 인해 염가 매각(fire sales)이 늘어나면, 이들의 대차대조표에 부정적 영향을 미치고, 담보 가치가 하락하여 이를 매개로 한 투자활동에 중대한 지장이 생기게 된다. 또한 신용 경색으로 인해 은행, 기업 및 국가에 대한 신용 자금 조달을 감소시키는 등 광범위한 거시 금융적 결과를 초래할 수 있다(IMF, 2015).11)

실제로 코로나19 팬데믹 충격이 정점에 이르렀던 2020년 3월에는 불과 16일이라는 짧은 기간 동안 전 세계 개방형 채권펀드에서 전체 순자산의 약 5~6%에 달하는 대규모 자금 유출 사태가 발생하였다(Claessens & Lewrick, 2021; Huang et al., 2025). 이로 인한 충격은 회사채 시장을 넘어 소위 안전자산으로 인식되던 국채 시장에까지 파급되었으며,12) 결국 각국 정부 및 중앙은행의 직접적인 시장 개입을 초래하였다. 비록 미국과 유럽 중심의 대규모 시장 개입을 통해 채권 시장은 빠르게 정상화되었지만, 이 사건은 각국 정부, 학계, 국제기구에서 채권형 펀드의 구조적 취약점이 금융 시스템에 미치는 영향에 대한 경각심을 크게 일깨우는 계기가 되었다.

3. 대응 수단

펀드 내 투자자 간 형평성 문제가 시스템 위험으로 전이될 수 있다는 인식이 국제 사회에서 확산되면서, 이를 완화하기 위한 정책적 방안 모색이 활발히 이루어지고 있다. 현재까지 논의되거나 제안된 주요 방안은 대체로 세 가지 범주로 구분할 수 있다.

첫째, 펀드 자체적으로 충분한 규모의 유동성 완충자본(liquidity buffer)을 확보하여, 일상적인 수준을 넘어서는 투자자의 환매 요청에도 효과적으로 대응할 수 있도록 하는 접근법이다. 펀드가 총자산의 일정 비율 이상을 현금 또는 단기 국채와 같이 유동성이 매우 높은 자산으로 보유하도록 의무화하는 방식이 대표적이다. 이러한 규제는 대규모 환매 발생 시 비유동자산의 염가 매각 압력을 완화하는 순기능이 있다. 그러나 다른 한편으로, 평상시에는 상대적으로 낮은 수익률을 감수해야 하므로 전체 펀드 운용의 효율성을 저해할 수 있다는 단점이 지적된다(Claessens & Lewrick, 2021). 위기 상황 발생 시 펀드가 금융기관으로부터 일시적인 단기 차입을 통해 환매 자금을 조달할 수 있도록 허용하는 방안 역시 이러한 유동성 완충자본 확보 전략의 일환으로 볼 수 있다.

둘째는 투자자의 환매 규모, 주기, 또는 형태 자체를 제한함으로써 펀드의 급격한 자금 유출을 통제하는 방식이다. 이러한 접근법에는 일반적으로 ‘수량 기반 유동성 관리 도구(Quantity-based Liquidity Management Tools)’로 통칭되는 다양한 정책 수단들이 포함되며, 대표적인 예로는 특정 기간 동안의 총 환매 규모를 펀드 순자산의 일정 비율 이내로 제한하는 ‘환매 게이트(redemption gates)’ 정책을 들 수 있다. 환매 게이트는 통상적으로 투자자들의 환매 요청이 특정 임계값을 초과하여 단기간에 집중될 경우 한시적으로 발동되며, 이 경우 접수된 모든 환매 요청에 대해 사전에 설정된 특정 기간(예: 매월) 동안 펀드 순자산의 일정 비율(예: 5%)에 해당하는 금액까지만 각 투자자의 청구액에 비례하여 지급하고 잔여 요청분은 다음 기간으로 이연시키는 방식으로 운영된다. 투자자가 환매를 요청한 시점부터 실제 현금을 지급받기까지 소요되는 기간, 즉 ‘통지 기간(notice period)’을 사전에 장기로 설정하거나, 위기 상황에서 일시적으로 늘리는 조치 역시 이러한 유형의 관리 도구에 해당한다. 예를 들어 독일 개방형 부동산펀드의 경우, 투자자가 자금을 회수하기 위해서는 최소 12개월 이전에 환매 의사를 통지하도록 법으로 규정하고 있으며, 이때 환매가격은 최초 요청일이 아닌 실제 자금 수령 시점의 순자산가치를 기준으로 산정된다. 이러한 장치들은 펀드매니저가 비유동자산을 무리하게 처분하지 않고 적정 가격에 매각할 수 있는 시간적 여유를 제공하며, 거래비용이 반영된 공정한 가격으로 환매가 이루어지도록 유도함으로써 선도자 우위 문제를 완화하는 데 기여한다.

이 외에도 시장 위기 상황에서 펀드가 일시적으로 환매를 전면 중단(suspension of redemptions)하는 조치를 취할 수도 있으며, 자산 매각 대신 펀드가 보유한 자산 그대로 투자자에게 상환하는 ‘현물 상환(redemption in-kind)’ 방식도 활용될 수 있다.13) 마지막으로, 시장 상황의 급격한 변화로 인해 특정 자산의 매각이 불가능해진 경우, 문제가 되는 자산만을 별도의 회계 계정인 ‘사이드 포켓(side pockets)’으로 분리하여 관리하는 방법도 활용될 수 있다.14)

그러나 이러한 수량 기반 유동성 관리 도구들은 펀드가 본래 제공해야 할 유동성 공급 기능을 투자자의 기대와 달리 제약할 수 있다는 점에서, 주로 시장 상황이 극도로 불안정한 경우에 한시적으로 활용되는 경향이 있다. 또한, 대부분 사후적인 대응 수단이라는 점에서 개방형펀드의 구조적 취약성을 근본적으로 예방하는 데에는 명확한 한계가 있다는 점이 지적된다.

셋째는 ADT를 활용하여 펀드의 신규 설정 및 환매 과정에서 발생하는 거래비용을 해당 거래를 유발한 투자자가 직접 부담하도록 내부화(internalize)하는 접근법이다. 즉, 펀드 자금의 순유입 또는 순유출이 발생하여 펀드가 포트폴리오 조정을 위해 추가적인 자산 매매 거래를 수행해야 할 경우, 그 거래를 유발한 투자자에게 예상되는 명시적‧암묵적 거래비용을 부과하는 방식이다. 이렇게 징수된 비용은 펀드 자산으로 귀속되어, 해당 거래로 인해 기존 잔존 투자자들이 겪을 수 있는 지분 가치 희석을 방지하거나 보전하는 데 사용된다. 대표적인 ADT로는 ‘스윙 프라이싱(swing pricing)’과 ‘지분희석 방지 부과금(Anti-Dilution Levy: ADL)’ 등이 있으며, 이러한 ADT의 구체적인 유형과 작동 메커니즘에 대해서는 Ⅱ장에서 보다 상세히 논의하기로 한다.

ADT는 펀드가 제공하는 본연의 유동성 공급 기능을 저해하지 않으면서도 투자자 간 형평성 문제를 효과적으로 해결하여 펀드런 발생 가능성을 사전에 차단할 수 있다는 점에서, 이론적으로는 가장 이상적인 유동성 관리 방안으로 여겨진다. 그러나 실제 운용 과정에서는 설정 또는 환매를 실행하는 투자자에게 부과해야 할 정확한 거래비용의 수준을 사전에 예측하고 산정하기가 매우 어렵다는 현실적 제약이 따른다. 또한, 거래비용을 정밀하게 추정하기 위해서는 개별 편입자산의 매수‧매도 호가 스프레드(bid-ask spread)를 비롯한 방대한 양의 시장 데이터를 지속적으로 수집‧분석해야 하므로, 이에 따른 추가 운영 비용이 발생한다는 점도 부담으로 작용한다. 나아가, 거래 유발 투자자에게 거래비용을 추가로 부과하는 방식은 해당 제도에 익숙하지 않은 일반투자자들의 심리적 거부감을 유발할 수 있으며, 이는 결국 치열한 경쟁환경에 노출되어 있는 자산운용사가 ADT 도입을 주저하게 만드는 요인으로 작용할 수 있다. 실제로 Capponi et al.(2020)의 연구는 단기적 투자 성향을 가진 투자자들이 ADT 적용 펀드를 선호하지 않음에 따라, ADT를 도입한 펀드가 다수인 시장 환경에서는 오히려 ADT를 도입하지 않은 소수의 펀드가 단기 투자 자금을 유치하는 데 있어 일종의 반사 이익을 얻게 되는 역선택(adverse selection) 문제가 발생할 수 있음을 지적한 바 있다.

이하 본 연구에서는 앞서 제시된 세 가지 유동성 관리 방안 범주 중 특히 마지막 유형인 ADT에 초점을 맞추어 심층적으로 분석하고자 한다. 본 연구가 ADT에 주목하는 이유는, 이 방식이 펀드 유동성 위험 관리 및 투자자 간 형평성 문제 해결을 위한 효과적인 수단으로서 최근 학계와 실무에서 가장 활발히 연구되고 있으며, 일부 선진 금융시장을 중심으로 그 도입 및 활용이 확대되고 있기 때문이다. 실제로 FSB와 IOSCO 등 주요 국제금융기구들은 정책 권고를 통해 다양한 유동성 관리 도구 중에서 특히 ADT의 적극적인 도입과 활용을 강조하고 있으며, IOSCO는 2023년에 ADT 적용에 관한 구체적인 가이드라인을 별도로 발표하기도 하였다. 전 세계 주요국들은 이들 국제기구의 권고안을 바탕으로 자국 금융시장에 ADT를 도입하는 방안을 적극적으로 검토‧논의해 왔으며, 특히 유럽연합(EU)을 중심으로 한 다수의 국가에서 이미 ADT 도입을 제도화하였거나 관련 논의를 활발히 진행 중이다.15)

이러한 국제적 흐름과 대조적으로, 국내에서는 아직 ADT 도입에 대한 논의가 본격적으로 공론화되지 못하고 있는 실정이다. 따라서 본 연구는 향후 국내 금융당국 및 시장 참여자들이 ADT 도입 여부를 정책적으로 검토하고 사회적 합의를 도출하는 과정에서 필요한 기초자료와 문헌 분석 결과를 제공함으로써 관련 논의 활성화에 기여하고자 한다.

이하 본 연구의 구체적인 구성은 다음과 같다. 먼저 Ⅱ장에서는 ADT의 주요 유형별 특징과 작동 원리를 상세히 고찰한다. 이어서 Ⅲ장에서는 FSB 및 IOSCO 등 주요 국제기구의 ADT 관련 정책 권고 내용을 심층적으로 검토하고, IV장에서는 이러한 권고에 따라 ADT를 도입‧운용하거나 검토 중인 해외 주요국의 사례 및 현황을 조사‧분석한다. 이상의 분석 결과를 종합하여 V장에서는 국내 도입 논의의 필요성과 정책제언을 제시하며 연구를 마무리한다.

Ⅱ. ADT의 개념

1. ADT의 종류 및 작동 방식

ADT는 대규모 자금 유입이나 유출 시 발생하는 잔존 및 기존 투자자들의 펀드 가치 희석 및 선도자 우위 현상을 방지하기 위한 유동성 관리 기법이다.16) ADT는 설정이나 환매로 인해 발생하는 펀드의 거래비용을 해당 거래를 유발한 투자자에게 부담시킴으로써, 다른 투자자들의 펀드 가치가 희석되는 것을 방지하는 것을 기본 원칙으로 한다. 이를 통해 펀드 투자자 간 형평성 문제를 완화할 수 있다.

2013년부터 개방형펀드의 희석방지 유동성 위험 관리에 대한 지속적인 관심을 보여온 IOSCO는 2018년에 ‘Open-ended Fund Liquidity and Risk Management’ 보고서를 통해 스윙 프라이싱, ADL, 매수‧매도 가격 기준 평가(valuation at bid or ask prices)라는 세 가지 ADT를 제시하였다. 이후, 2023년 ‘Anti-Dilution Liquidity Management Tools’ 보고서를 통해 이중가격(dual pricing)과 설정‧환매수수료(subscription / redemption fees)를 추가하여 총 다섯 가지 ADT 중 선택하여 활용할 것을 권고하였다.

이에 본 보고서는 다섯 가지 ADT의 개념을 살펴본다. 그중 실무적 활용도가 상대적으로 낮은 매수‧매도 가격 기준 평가와 이중가격에 대해서는 기본 개념을 간략히 설명하는 데 그치고, 보다 실질적인 적용 가능성을 지닌 스윙 프라이싱, ADL, 설정‧환매수수료를 중심으로 구체적인 적용 방법과 해외 도입 사례를 심층 분석한다.

ADT는 크게 두 가지 방식으로 구분된다. 첫째는 펀드의 기준가격을 조정하는 방식으로, 대규모 환매 시에는 원래의 펀드 기준가보다 낮은 가격이 설정되어 환매자에게 비용을 부과하고 대규모 설정 시에는 통상적인 펀드 기준가 보다 높은 가격을 적용하여 가입자에게 비용을 부담하게 한다. 둘째는 펀드 기준가격을 조정하지 않고 환매자와 가입자에게 별도의 수수료를 부과하는 방식이다. 기준가격 조정 방식에는 스윙 프라이싱, 매수‧매도 가격 기준 평가, 이중가격이 있으며, 수수료 부과 방식에는 ADL과 설정‧환매수수료가 있다.

가. ADT – 기준가격 조정형

펀드 기준가는 펀드 매매 시 기준이 되는 금액이다. 스윙 프라이싱, 매수‧매도 가격 기준 평가, 이중가격은 기준가를 조정하여 환매 및 가입자에게 희석방지 비용을 부과하는 방식이기 때문에, 현재 국내에서 기준가가 어떤 방식으로 산정되는지 이해하고 이를 비교함으로써 이 세 가지 도구의 개념을 보다 쉽게 파악할 수 있다.

자본시장법 제238조는 집합투자재산의 평가 및 기준가격 산정에 관한 기본 원칙을 규정하고 있다. 제238조 제1항은 집합투자업자가 집합투자재산을 대통령령이 정하는 방법에 따라 시장가격을 우선으로 평가하되, 신뢰할 만한 시가가 없는 경우에는 대통령령이 정하는 공정가액으로 평가해야 한다고 명시한다. 이와 관련하여 금융투자협회는 집합투자재산 회계처리 가이드라인을 통해 구체적인 평가 기준을 제시하고 있다. 상장주식, 상장 집합투자증권, 상장채권 등은 평가기준일 최종시가로, 국내 파생상품은 공표가격으로, 비상장 주식은 취득원가 또는 채권평가회사‧회계법인이 제공한 가격정보를 기준으로 하는 등 집합투자재산 평가에 관한 명확한 지침을 제공하고 있다.

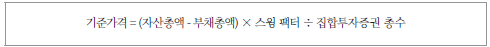

자본시장법 제238조 제6항은 집합투자증권의 기준가격 산정에 관한 기본 원칙을 규정하고 있다. 제1항에 따라 계산된 집합투자재산의 평가결과를 바탕으로 대통령령이 정하는 방법에 따라 기준가격을 산정해야 하며, 구체적인 산정 방법은 다음과 같다.

여기서 자산총액과 부채총액은 기준가격 공고게시일 전날의 대차대조표상 금액이며, 자본시장법 제238조 제1항의 평가방법에 따라 계산된다. 계산된 기준가격은 원칙적으로 다음 영업일에 공고 및 게시한다. 자산총액에서 부채총액을 차감한 값을 펀드의 순자산가치라고 부르며, 따라서 기준가격은 순자산가치를 집합투자증권 총수로 나눈 가격이다.

스윙 프라이싱은 집합투자기구의 자산부채 평가 과정에서 개별 종목의 평가 방식은 유지하면서 기준가격 산정 시 스윙 팩터(swing factor)를 적용하는 방법이다. 스윙 팩터는 환매나 설정 요청에 따른 증권 매매 과정에서 발생하는 매수‧매도 가격압력과 거래비용으로 인한 기존 투자자의 가치 희석을 방지하기 위해 포괄적으로 조정하는 계수로, 일반적으로 백분율로 표시된다. 이 조정계수를 승수로 적용하여 ‘(자산총액 - 부채총액) × 스윙 팩터’의 형태로 최종 순자산가치가 계산된다.

여기서 자산총액, 부채총액, 집합투자증권 총수의 정의는 기존의 계산방식과 동일하다. 스윙 팩터는 자금흐름의 방향성에 따라 달라진다. 순유입 국면에서는 순자산가치가 상향 조정되어 기준가를 인상하고, 순유출 국면에서는 하향 조정되어 기준가를 인하하는 방식으로 펀드 내부적으로 산정된다.

반면 매수‧매도 가격 기준 평가는 펀드 자산을 평가 할 때 펀드 자금흐름의 방향에 따라 매수호가(bid price) 또는 매도호가(ask price)로 자산 평가 기준을 전환하는 절차를 의미한다. 구체적으로 순유출이 있을 때는 매수호가를 기준으로 순자산가치를 계산하고, 순유입이 있을 때는 매도호가를 기준으로 순자산가치를 계산한다. 이 기법은 일정 임계값을 설정하여 순유입 또는 순유출이 특정 규모를 초과할 경우에만 선택적으로 적용하는 방식으로 운용될 수 있다.

그러나 동 방식은 펀드 순자산가치 산정에 있어 기초자산 항목의 평가 방식 자체를 변경하는 접근법으로, 우리나라의 경우 자본시장법 제238조 제1항에 규정된 자산평가 원칙과의 정합성 측면에서 법적 근거가 미약하다는 구조적 한계를 내포하고 있다.

이중가격은 환매자와 가입자에게 각기 다른 가격을 적용하는 방식으로, 펀드는 상시 두 가지 기준가격을 유지하게 된다. 이중가격의 산정 방식은 크게 두 가지 접근법이 존재한다. 첫째, 스윙 프라이싱과 유사한 메커니즘으로 기존 순자산가치에 일정 스프레드를 가감하여 조정하는 방식이다. 여기서 펀드의 매수가격과 매도가격 간의 차이인 스프레드는 해당 운용사가 추정하며, 현재 시장 상황에서의 유동성 비용을 반영하기 위해 동적으로 조정될 수 있다. 둘째, 매수‧매도 호가 체계를 활용하여 환매자에게는 매수호가 기준의 순자산가치를, 가입자에게는 매도호가 기준의 순자산가치를 각각 적용하여 다른 기준가격을 계산하는 방식이다. 후자의 경우 역시 자산평가 원칙에 관한 현행 법규와의 정합성 측면에서 제약이 있다.

유동성 관리 도구 중 매수‧매도 가격 기준 평가나 이중가격은 실무적 활용도가 제한적이며, 대다수 국가에서 자산평가방식의 법적 일관성 측면이나 이원화된 가격체계 유지에 관한 규제적 정합성이 미흡하다는 한계가 있어, 본고의 논의에서는 심층적으로 다루지 않기로 한다. 반면, 기준가 조정 방식의 유동성 관리 도구인 스윙 프라이싱은 유럽 금융시장에서 광범위하게 채택되어 실무적 적용 사례가 풍부하므로 면밀하게 고찰한다.

나. 스윙 프라이싱의 적용

앞서 보았듯, 스윙 프라이싱은 스윙 팩터를 적용하여 기준가를 조정함으로써 거래비용으로 인한 기존 투자자 가치 희석을 완화한다. 이는 순환매 시에는 기준가를 하향 조정하고, 순설정 시에는 상향 조정함으로써 거래비용을 실제 자금흐름을 유발한 투자자에게 귀속시킨다.

스윙 프라이싱의 구현 방식은 크게 완전 스윙 프라이싱(full swing pricing)과 부분 스윙 프라이싱(partial swing pricing)으로 분류된다. 완전 스윙 프라이싱은 순자금흐름의 규모와 무관하게 모든 거래일에 스윙 팩터를 적용하여 기준가를 조정하는 방식으로, 거래비용을 항시 반영한다는 장점이 있으나 소규모 자금흐름에도 가격 조정이 이루어져 과도한 변동성을 초래할 수 있다는 단점이 있다. 반면, 부분 스윙 프라이싱은 순자금흐름이 사전 설정된 스윙 임계값(swing threshold)을 초과할 경우에만 선택적으로 스윙 팩터를 적용하는 방식으로, 유의미한 거래비용이 발생할 것으로 예상되는 상황에서만 가격 조정이 이루어진다는 점에서 보다 정교한 접근법으로 평가된다.

스윙 프라이싱의 적용을 위해서는 스윙 임계값과 스윙 팩터라는 두 가지 핵심 요소를 결정해야 한다. 펀드의 스윙 임계값 설정 시에는 다음과 같은 정보를 종합적으로 고려할 수 있다. 첫째, 정상 시장과 스트레스 상황에서의 집합투자증권에 대한 과거 순매수 또는 순환매의 규모, 발생 빈도 등의 패턴을 참고할 수 있다. 이는 펀드의 자금흐름 패턴을 이해하고 어느 수준에서 유의미한 펀드 가치 희석이 발생하는지를 식별하는 데 중요한 기초 자료가 된다. 만약 극단적인 자금흐름이 발생하는 시기가 있다면 그 동안 임계값을 일시적으로 하향 조정하는 동적 임계값 설정 방식도 고려할 수 있다. 둘째, 펀드의 투자 전략과 포트폴리오 구성 자산의 유동성 특성을 고려하여 임계값을 정할 수 있다. 예를 들어, 하이일드 채권이나 소형주에 투자하는 펀드는 거래비용이 높고 유동성이 낮아 더 낮은 임계값이 적합할 수 있으며, 반대로 대형 주식이나 국채에 투자하는 펀드는 상대적으로 높은 임계값이 적절할 수 있다. 셋째, 펀드의 현금 및 현금성 자산 보유 수준, 차입 약정 및 기타 가용 자금원에 대한 평가가 도움이 된다. 현금 보유금액이 충분한 펀드는 일정 수준의 환매를 현금으로 대응할 수 있어 포트폴리오 거래 필요성이 줄어들므로, 이러한 유동성 버퍼 수준을 임계값 설정에 고려해야 하며, 마찬가지로 신용한도나 기타 유동성 확보 수단의 가용성도 중요한 요소이다. 이러한 다차원적 요소들을 체계적으로 고려함으로써 펀드 특성과 시장 환경에 최적화된 스윙 임계값을 도출할 수 있다.

스윙 팩터 산정 시 고려해야 할 요소로는 해당 거래일에 발생할 순매수 또는 순환매로 인해 발생할 것으로 예상되는 모든 단기 비용이 고려대상이 될 수 있다. 여기에는 가격 압력으로 인한 펀드 가치 희석 효과가 포함되며, 이는 특히 하이일드 채권이나 신흥국 주식 등 유동성이 제한된 자산에서 상당한 비중을 차지할 수 있다. 또한 매수 또는 환매로 인해 발생하는 자산 구입이나 판매에서 발생하는 거래 및 중개수수료도 중요한 요소이다. 추가적으로 환매를 충족시키기 위한 차입 비용도 고려 대상이 되는데, 이는 특히 대규모 환매 상황에서 펀드가 보유 자산을 즉시 매각하는 대신 단기 차입을 통해 유동성을 확보하는 경우에 발생하는 비용을 의미한다. 마지막으로, 스윙 팩터에 상한을 설정하는 방안을 고려할 수 있다. 이러한 상한 설정은 투자자 보호와 시장 안정성을 확보하는 안전장치로 기능하며, 극단적 시장 상황에서도 과도한 가격 조정을 방지하는 역할을 한다.

다. 수수료 부과 방식 - ADL과 설정‧환매수수료

펀드 기준가를 조정하지 않고 환매자나 가입자에게 별도의 수수료를 부과하는 방식으로도 펀드 가치 희석을 완화할 수 있다. 이러한 접근법 중 대표적인 두 가지는 ADL과 설정‧환매수수료이다.

ADL은 순자금흐름에 따른 유동성 비용을 직접적으로 해당 자금흐름을 발생시킨 투자자에게 귀속시키는 방법이다. 여기에는 다양한 적용 방식이 있다. 펀드는 순환매‧순유입 여부와 관계없이 모든 환매자나 가입자에게 일괄적으로 부과금을 징수할 수도 있고, 순환매 발생 시에는 환매자에게만, 순유입 발생 시에는 가입자에게만 유동성 비용에 상응하는 금액을 부과할 수도 있다. 또한, 이 부과금을 시장 유동성 상황에 기반하여 동적으로 조정할 수 있다. 예컨대, 시장 스트레스 상황이나 유동성이 현저히 저하된 시기에는 부과금률을 상향 조정함으로써 증가된 거래비용을 적절히 반영할 수 있다. 반대로, 시장 유동성이 양호한 시기에는 부과금을 낮게 설정하거나 경우에 따라 면제할 수도 있다. 더 나아가 ADL 체계에서는 개별 투자자의 거래규모에 따라 차등적 요율을 적용할 수 있다. 이러한 방식은 펀드 순자산가치의 특정 비율을 초과하는 대규모 거래에 대해서만 부과금을 적용하거나, 거래규모에 비례하여 누진적 요율 구조를 적용하는 형태로 구현될 수 있다. 일반적으로 거래규모가 클수록 시장 충격 비용이 증가하므로, 대규모 거래에 대해 더 높은 부과금률을 적용함으로써 희석 효과를 약화시킬 수 있다.

반면 설정‧환매수수료는 고정된 비율(주로 백분율로 표시)로 설정 또는 환매 시점에 투자자에게 일률적으로 부과되는 방식이다. 이는 투자자의 진입 또는 퇴출 비용으로 작용하며, 일반적으로 거래규모나 시장 상황에 관계없이 동일한 비율로 적용된다.

즉 두 방식의 근본적인 차이점은 ADL이 실제 발생하는 희석 비용에 연동되어 가변적으로 적용되는 반면, 설정‧환매수수료는 고정된 비율로 적용된다는 점이다.

2. 도입 효과

이 절에서는 스윙 프라이싱, ADL, 설정‧환매수수료 등을 도입한 개방형펀드를 대상으로 실시된 연구들을 기반으로, ADT의 효과를 분석한 주요 문헌의 결과를 정리한다.

가. 스윙 프라이싱 도입 효과 연구

스윙 프라이싱을 오래 전부터 활발히 사용하는 국가는 주로 유럽 지역 국가들이었고, 그 효과를 실증적으로 분석하려는 연구 역시 이들 국가들을 중심으로 수행되어 왔다. 스윙 프라이싱의 효과에 대한 기존 연구들은 혼재된 결론을 내리고 있다. 평상시나 비교적 완만한 시장 변동성 상황에서는 스윙 프라이싱이 희석 방지와 시장 안정에 기여하는 효과가 나타났지만, 극단적인 시장 스트레스 상황에서는 그 효과가 제한적이라는 연구 결과와 효과적이라는 연구 결과가 함께 보고되고 있다.

Claessens & Lewrick(2021)은 2012년부터 2020년까지 룩셈부르크 개방형 채권형 펀드를 대상으로 스윙 프라이싱 도입 효과를 분석하였다. 특히 2020년 3월 시장 스트레스 상황에서 스윙 프라이싱을 도입한 펀드들은 희석을 완화하고자 스윙 팩터와 임계값을 적극적으로 조정하며 스윙 프라이싱 사용을 강화했다. 그러나 이러한 노력에도 불구하고, 2020년 3월 투자자 환매에 대한 완화 효과를 뒷받침할 만한 뚜렷한 증거는 발견되지 않았다. 실제로 스윙 프라이싱을 적용한 펀드는 주간 기준으로 더 큰 순유출을 보이기도 했다. 다만, 이들 펀드는 환매가 급증했던 3주 동안 환매 투자자들로부터 평균적으로 총 순자산의 약 0.06%를 회수하며 일부 희석 방지 효과를 거두었다. 연구진은 극단적 상황에서 스윙 팩터가 환매 억제에 미치는 순기능은 미미했던 것으로 보이며, 이러한 결과는 평상 시에 관찰된 긍정적인 효과와 대조적이었다고 지적했다.

Lewrick et al.(2022)은 2015년부터 2020년까지 룩셈부르크 개방형펀드를 대상으로 스윙 프라이싱의 효과를 분석하였다. 연구 결과, 일반적으로 환매는 잔존 투자자의 수익률을 낮추지만, 스윙 프라이싱을 적용하면 이러한 영향이 줄어드는 것을 발견했다. 구체적으로, 스윙 프라이싱을 사용하지 않는 펀드의 경우 월간 순유출이 순자산가치 대비 10% 포인트 늘어나면 월간 펀드 수익률이 벤치마크 대비 0.06% 포인트 하락하는 반면, 스윙 프라이싱을 적용하는 펀드는 그 영향이 절반 수준으로 감소했다. 그러나 2020년 3월과 같은 시장 스트레스 상황에서는 그 효과가 사라지는 것으로 나타났다. 연구진은 이 시기에는 현금 확보를 위한 투매나 시장 위험 노출 축소와 같은 다른 투자 고려사항이 투자자 결정에 더 큰 영향을 미친 것으로 판단하였다. 이들은 심각한 스트레스 국면에서는 스윙 프라이싱의 효과를 높이기 위해 시장 상황 변화에 임계값이나 스윙 팩터를 보다 민첩하게 동적으로 설정할 필요가 있다고 제언하였다.

Jin et al.(2022)은 2006년부터 2016년까지 영국 개방형 채권형 펀드를 대상으로 스윙 프라이싱 및 이중가격의 효과를 분석하였다. 연구에 따르면 스윙 프라이싱이나 이중가격으로 전환한 펀드에서는 기관투자자들의 환매가 크게 감소한 것으로 나타났다. 이는 기관투자자가 일반투자자에 비해 펀드의 가격 책정 관행의 의미를 잘 이해하고 이에 민감하게 반응한다는 점과 일치하는 결과였다. 또한, 펀드에서 투자 경험이 긴 투자자일수록 가격 책정 규칙의 변화에 더 민감하게 반응하는 경향이 관찰되었다. Jin et al.(2022)은 시장 스트레스 상황을 VIX의 일일 종가 평균이 샘플의 75번째 백분위수를 초과한 시기(예: 2008년 글로벌 금융위기, 유럽 부채 위기, 미국 연방정부 신용 등급 강등, 테이퍼 텐트럼 등)로 정의하고 스윙 프라이싱과 이중가격의 자금 유출 효과를 분석하였다. 그 결과, 시장 스트레스 상황에서 스윙 프라이싱과 이중가격이 자금 유출을 줄이는 데 효과적이었다고 결론지었다.

Lewrick & Schanz(2023)는 2012년부터 2017년까지의 기간 동안 룩셈부르크에 등록된 펀드들은 스윙 프라이싱을 적용할 수 있었던 반면, 미국 펀드들은 아직 스윙 프라이싱을 적용하는 것이 허용되지 않았다는 점을 활용하여 두 국가의 개방형 채권형 펀드를 비교 분석하였다. 이 연구에서, 일반적으로 부정적인 수익률이 발생했을 때 스윙 프라이싱을 적용하는 펀드는 그렇지 않은 펀드에 비해 자금 유출이 더 적었다. 구체적으로, 과거 6개월 동안 저조한 수익률을 보인 펀드들 중에서 스윙 프라이싱을 채택한 룩셈부르크 펀드는 스윙 프라이싱을 채택하지 않은 미국 펀드 대비 부정적 수익률 1% 포인트당 0.11% 포인트의 자금 유출 감소 효과를 보았다. 그러나, 스윙 프라이싱이 2013년 미국의 테이퍼 텐트럼(taper tantrum) 기간 동안 자금 유출을 억제하지 못했음을 보이며 스윙 프라이싱의 거시건전성 정책 효과는 제한적이었다고 평가했다.17) 연구진은 스윙 프라이싱의 임계값이나 스윙 팩터 산정 방식 등이 시장 스트레스 상황에서 투자자들의 선행 매도를 상쇄하기에는 역부족이었다고 주장하였다.

Baena & Garcia(2023)은 2018년부터 2020년까지 프랑스 개방형펀드를 대상으로 코로나19 위기 동안 스윙 프라이싱의 효과를 분석하였다. 연구에 따르면 스윙 프라이싱이 펀드의 금융 안정성에 미친 영향은 제한적이었으며, 이 시기 스윙 프라이싱은 시장 변동성을 낮추는 데 기여하지 못했다. 오히려 스윙 프라이싱을 사용하는 펀드들은 추가적인 자금 유출을 경험한 것으로 나타났다. 연구진은 이러한 결과의 배경으로 스윙 프라이싱에 대한 ‘오명(stigma)’ 효과를 지적했다. 즉, 일부 투자자들은 특히 시장 스트레스 시기에 스윙 프라이싱을 적용하는 펀드에 투자하기를 꺼렸다는 것이다. 또한 스윙 팩터 상한이 설정된 펀드에서는 시장 스트레스 상황에서 스윙 프라이싱의 안정화 효과가 사라지는 모습이 관찰되었고 이에 연구진은 시장 스트레스 상황에서는 스윙 팩터 상한의 설정이 그 효과를 제한하는 역할을 한다고 주장했다.

Wu et al.(2024)은 2012년부터 2020년까지 룩셈부르크, 스위스, 영국, 아일랜드의 개방형펀드를 대상으로 스윙 프라이싱의 효과를 분석하였다. 연구에 따르면 스윙 프라이싱은 2020년 3월과 같은 시장 스트레스 상황에서 펀드 유출을 일정 부분 완화하는 효과가 있었다. 그러나 연구진은 스윙 프라이싱을 사용하는 개방형펀드가 환매 압력 완화를 기대하며 평상시에 더 높은 레버리지를 보유하는 경향이 있었고, 이는 시장이 스트레스를 받을 때 상당한 손실과 환매 압력을 증폭시키는 요인으로 작용할 수 있음을 지적했다. 또한 스윙 프라이싱은 설계상 펀드 가격의 회계상 변동성을 증가시키는데, 이는 자금 유출 시 가격을 하향 조정하고 자금 유입 시 가격을 상향 조정하는 방식과 관련이 있다. 연구진은 이로 인해 실제로 시장 스트레스 시기에는 스윙 프라이싱을 적용한 펀드에서 자금흐름이 크게 요동치고 펀드 가격의 변동 폭이 확대되는 현상이 관찰되었다고 밝혔다.

스윙 프라이싱의 도입 효과를 이론적으로 분석하려는 노력도 이어져 왔다. Lewrick & Schanz(2017)는 스윙 프라이싱이 펀드 성과가 낮을 때 유출을 줄이고, 시장 충격을 완화하며, 펀드가 현금 버퍼를 적게 유지하더라도 유출을 효과적으로 통제할 수 있다는 이론을 제시하였다. 그러나 스윙 프라이싱의 최적 수준 설정이 중요하며, 스윙 팩터가 너무 낮으면 유출이 지속되고, 지나치게 높으면 정상적인 거래까지 위축시킬 수 있음을 지적했다. 또한 극단적인 시장 스트레스 상황에서는 스윙 프라이싱의 효과가 제한적일 수 있음을 언급하였다.

Ma et al.(2024)은 은행과 뮤추얼 펀드의 유동성 제공 능력을 비교하면서, 펀드의 유동성 제공 능력이 은행의 약 12.5% 수준에 불과하다는 점을 밝혔다. 이론적으로 스윙 프라이싱을 도입할 경우, 펀드는 현금 보유 비율을 줄이고 더 많은 비유동적 자산을 보유할 수 있으며, 2020년 코로나19 팬데믹 사태와 같은 위기 상황에서 스윙 프라이싱 적용 시 유출이 약 30% 감소할 가능성이 있다는 결론을 제시하였다.

종합하면, 이들 연구는 스윙 프라이싱이 평상시 개방형 공모펀드의 유동성 위험을 낮추고 시장 안정성에 기여할 수 있는 유효한 도구임을 시사한다. 그러나 이론적 분석과 달리 실제 적용에서는 그 효과가 다르게 나타날 수 있다. 특히 극단적인 시장 스트레스 상황에서는 스윙 프라이싱의 효과가 제한적이라는 연구 결과와 효과적이라는 연구 결과가 혼재되어 보고되고 있어, 실증 연구가 충분히 축적되지 않은 현 시점에서 스윙 프라이싱의 효과에 대해 어느 한 쪽으로 결론을 내리는 태도는 지양할 필요가 있다. 이론과 실증 연구 모두 자산 유형과 시장 상황에 따라 적절한 스윙 임계값과 스윙 팩터 설정이 중요하며, 극단적인 시장 스트레스 상황에서는 추가적인 유동성 관리 도구가 필요할 수 있음을 시사한다.

나. 수수료 부과 방식 ADT 도입 효과 연구

수수료 부과 방식 ADT의 도입 효과를 분석한 연구는 스윙 프라이싱 관련 연구에 비해 상대적으로 제한적이며, 이는 전 세계적으로 스윙 프라이싱이 가장 광범위하게 활용되고 있는 현실을 반영하는 것으로 해석된다. 그럼에도 불구하고 일부 중요한 실증 연구들이 수행되어 ADL과 환매수수료의 효과에 대한 유의미한 시사점을 제공하고 있다.

Greene et al.(2007)은 2000년부터 2003년까지 미국 개방형펀드를 대상으로 환매수수료의 효과를 분석하였다. 연구에 따르면 환매수수료는 전체 자금흐름의 방향을 크게 왜곡하지 않으면서도 일일 자금흐름 규모를 줄이는 데 효과적이었다. 구체적으로 환매수수료 도입 이후 일일 자금흐름 규모는 국내주식형 펀드에서 78%, 해외주식형 펀드에서 58%, 국내채권형 펀드에서 77% 감소한 것으로 나타났다. 또한 환매수수료 도입은 새로운 순자산 유입을 유도하지도, 대규모 환매를 촉진하지도 않는 것으로 분석되었다. 수수료 도입 이전에는 여러 해외투자펀드에서 펀드 수익률을 희석시킬 수 있는 전략적 거래가 관찰되었으나, 수수료 도입 이후에는 이러한 전략적 자금흐름이 크게 약화되어 펀드의 안정성이 개선되었다.

Dunne et al.(2023)은 2018년부터 2020년까지 아일랜드 채권형 펀드를 대상으로 ADL과 환매수수료의 효과를 분석하였다. 연구에 따르면 이를 채택한 펀드는 2020년 3월 시장 스트레스 상황에서 환매 제한, 일시적 환매 중단, 현물 상환과 같은 수량 기반 유동성 관리 도구만 보유한 펀드에 비해 순유출이 더욱 낮게 나타났다. 이러한 효과는 특히 자금흐름이 펀드 성과에 민감한 펀드에서 더욱 두드러지게 관찰되었다.18) 이는 성과 민감도가 높은 펀드일수록 ADL과 환매수수료가 선도자 우위 문제를 효과적으로 완화하였음을 의미한다.

반면, Cipriani et al.(2014)은 유동성이 낮아진 상황에 대해 환매에 대해 조건부로 수수료를 부과하는 조치가 예상치 못한 부작용을 초래할 수 있음을 이론적 모델을 통해 경고하였다. 즉, 향후 수수료가 도입되거나 인상될 것을 우려한 투자자들이 선제적으로 환매를 결정함으로써 오히려 펀드의 불안정성을 증가시킬 수 있다는 것이다. 특히 정보 우위를 가진 기관투자자들이 이러한 정책 변화에 민감하게 반응하여 선제적 환매가 더욱 심화될 수 있다고 보았다.

종합하면, 수수료 부과 방식 ADT는 적절한 수준으로 설계될 경우 펀드 유출을 억제하고 유동성 관리에 효과적인 도구가 될 수 있음을 알 수 있다. 그러나 스트레스 상황에서 향후 수수료가 도입될 것으로 시장에서 예상할 수 있다면, 오히려 투자자들의 선제적 환매를 유발하여 펀드 안정성을 해칠 수 있다는 점도 간과해서는 안 될 것이다. 이는 ADT 설계 시 투자자 행동에 대한 심층적인 이해와 시장 환경에 대한 면밀한 분석이 선행되어야 함을 의미한다.

Ⅲ. 국제기구의 지침

FSB와 IOSCO 등 국제기구는 개방형펀드에서 발생하는 지분희석 문제와 그로 인한 부작용을 완화하고자 관련 지침을 마련하여 각국 금융당국과 자산운용사에 권고하고 있다. 구체적으로 FSB는 각국의 규제 및 감독당국을 대상으로 거시 관점의 정책 프레임워크를 제시하는 한편, IOSCO는 펀드를 관리하는 자산운용사를 대상으로 실무 중심의 세부 지침을 제공한다. 두 기관의 역할은 상호 보완적이며, FSB의 정책 권고안은 IOSCO의 세부 지침과 결합하여 글로벌 금융 안정성을 제고하고 투자자를 보호하는 데 기여한다.

1. FSB

FSB는 2017년 정책 권고안(policy recommendations)을 처음 마련하였으며, 2022년 동 권고안에 대한 효과성 평가를 거쳐 2023년에 이를 개정하였다(FSB, 2017, 2022, 2023). 권고안의 모든 조항은 펀드 유동성 관리 측면에서 서로 유기적으로 연결되어 있지만, 본고에서는 ADT와 직접적으로 관련된 2~5번 권고안에 초점을 맞춘다. 이에 따르면 각국 금융당국은 ‘펀드의 유동성 위험 관리에 대한 요건이나 지침을 마련’해야 하고(권고안 3), ‘정상 및 스트레스 시장 환경에서 개방형펀드가 다양한 유동성 관리 도구 및 조치를 활용할 수 있도록 제도를 마련’해야 한다(권고안 4). 특히 ‘ADT 활용을 통해 구조적 유동성 불일치로 인한 잠재적 선도자 우위를 완화하고, 환매자가 명시적‧암묵적 비용 및 보유자산 매각에 따른 중대한 시장 영향(market impact) 등 관련 유동성 비용을 직접 부담하도록 보장할 것’을 강조한다(권고안 5). 또한, ‘유동성 관리 도구의 가용성 및 사용에 대해 투자자에게 충분히 공시되도록 해야 한다’(권고안 2).

2. IOSCO

IOSCO는 2013년 펀드 유동성 위험 관리 원칙을 수립한 이후, 2018년에는 관련 권고안(recommendations)과 우수사례(good practice)를 발표하였다(IOSCO, 2013, 2018a, 2018b). 이후 2022년에 회원국의 권고안 이행 현황을 평가하였고, 2023년에는 ADT에 관한 세부 가이드라인을 제시하였다(IOSCO, 2022, 2023). 2025년에는 기존 권고안의 개정안과 이행지침(guidance)을 각각 발표하였는데, 이는 2018년 자체 권고안을 바탕으로 2023년 FSB의 권고안과 자체 ADT 가이드라인을 추가로 반영한 것이다(IOSCO, 2025a, 2025b).

FSB가 각국의 ‘금융당국’에 펀드 유동성 관리 정책의 도입을 촉구하는 반면, IOSCO는 ‘펀드를 운용하는 책임주체(responsible entity)’, 즉 운용사 또는 펀드 이사회에 직접 유동성 관리를 요구한다는 점에서 두 국제기구의 권고 대상은 서로 차이가 있다. 그러나 FSB 권고안에서 금융당국이 IOSCO 권고안을 검토할 것을 명시하고 있으며, IOSCO 역시 펀드의 책임주체가 폭넓은 유동성 관리 도구를 사용할 수 있도록 금융당국이 제도적인 토대를 마련해야 한다는 점을 강조하고 있으므로, 금융당국 입장에서는 FSB 권고안과 함께 IOSCO의 보고서도 면밀히 검토할 필요가 있다.

IOSCO의 2025년 권고안과 이행지침 중 ADT와 관련된 부분은 다음과 같다. 책임주체는 현지 법규가 허용하는 범위 내에서 광범위하게 유동성 관리 도구의 활용을 고려해야 하며(권고안 6), 특히 투자자의 지분희석과 선도자 이점을 방지하기 위해 ADT를 사용해야 한다(권고안 7, 지침 4). ADT는 명시적 및 암묵적 거래비용 등을 해당 투자자에게 부과할 수 있어야 하고(지침 5), ADT의 임계값은 신중하게 설정되어야 한다(지침 6). 또한 이러한 조치가 필요한 시기에 명확한 의사 결정 프로세스를 거쳐 사용될 수 있도록 펀드의 지배구조 체계를 갖추고 비상 계획을 사전에 마련할 필요가 있다(권고안 13~15, 지침 3). 책임주체는 ADT의 사용을 포함한 전반적인 유동성 관리 프로세스에 대해 투자자에게 효과적으로 공시해야 하며(권고안 16, 17), 궁극적으로 투자자에게 개방형펀드의 유동성 공급 기능이 적절히 유지될 수 있도록 보장해야 한다(지침 2).

미국, 유럽, 일본 등 주요국은 FSB와 IOSCO의 권고안에 따라 ADT 도입을 이미 논의하였거나 관련 제도를 운영하고 있다. 2022년 IOSCO의 이행 평가 보고서에 의하면, 글로벌 펀드 시장 운용자산의 92%를 차지하는 14개 주요국(호주, 브라질, 캐나다, 중국, 프랑스, 독일, 인도, 아일랜드, 일본, 룩셈부르크, 스페인, 스위스, 영국, 미국) 중 브라질과 캐나다를 제외한 12개의 국가들이 ‘유동성 관리 도구의 적절한 도입’을 다룬 권고안과 높은 수준의 정합성을 보였으며(fully consistent), 스윙 프라이싱과 ADL, 환매수수료 중 적어도 한 개 이상의 ADT를 채택한 것으로 나타났다.

이러한 배경 하에 국내 ADT 제도 도입 논의는 FSB‧IOSCO 등 국제기구 권고안을 수용하여 국제적 정합성을 제고하고 펀드 제도를 선진화한다는 측면에서 중요한 의의를 지닌다. 또한 한국을 조사대상국으로 포함한 IOSCO의 차기 이행 현황 평가가 2026년에 예정되어 있다는 점을 고려할 때, 관련 제도 도입 논의를 서두를 필요가 있다.

Ⅳ. 주요국의 ADT 도입 현황

본 장에서는 미국, 싱가포르, 영국, 일본, 독일, 룩셈부르크, 캐나다, 프랑스, 호주, 홍콩, EU 등 11개 주요 국가 및 지역을 크게 3개의 그룹으로 구분하여 ADT 도입 현황을 상세히 검토한다. 각국의 제도적 기반, 실제 활용 현황, 도입 과정에서의 주요 쟁점 등을 분석함으로써, 향후 국내 ADT 도입 논의에 참고할 수 있는 시사점을 도출하고자 한다.

1. 선도 그룹

우선, 영국은 ADT를 보편적으로 활용해 온 대표적인 국가로, 다수의 펀드가 스윙 프라이싱을 채택하고 있으며 이중가격과 ADL 또한 활용 가능하다. 영국에서 스윙 프라이싱의 제도적 기반은 2002년에 마련되었을 정도로 오랜 역사를 가진다(Capponi et al., 2023). ADT와 관련된 영국 금융감독청(Financial Conduct Authority: FCA)의 핵심 규정은 다음과 같다. 첫째, 펀드는 스윙 프라이싱, 이중가격, ADL을 사용할 수 있으나, 이러한 조치는 지분희석을 줄이는 목적으로만 사용되며, 펀드매니저의 재량에 따라 공정하게 운영되어야 한다(COLL 6.3.8R). 둘째, 투자설명서에는 펀드가 사용 가능한 ADT의 종류를 명시하고, 사용 가능 시기와 범위에 대한 정보를 제공해야 한다(COLL 4.2.5R(18)). 셋째, 펀드의 수탁 회사는 ADT 권한 행사 여부와 그 비율 또는 금액을 검토하고 모든 중요 요소를 고려하여 이를 감독할 의무가 있다(COLL 6.6.4R(4)).

또한 FCA는 2023년에 펀드 유동성 관리 모범 사례를 발표하며 스윙 프라이싱의 세부 매커니즘에 대해 몇 가지 사항을 권고하였다(FCA, 2023). 주요 내용으로는 ‘적용 여부, 임계값, 스윙 팩터 산정 방식 등을 운용사가 일률적으로 적용하기보다 개별 펀드 단위에서 결정할 것’, ‘시장 충격 비용을 감안할 것’, ‘스윙 가격 산정 과정에서 제3자에게 과도하게 의존하지 말 것’ 등이 포함되었다. 영국은 오랫동안 스윙 프라이싱을 활용해온 국가인 만큼, 향후 국내에 스윙 프라이싱 제도 도입 시 이러한 세부적인 내용을 함께 참고할 수 있을 것이다.

스윙 프라이싱이 널리 활용되는 것과 대조적으로 영국에서 이중가격과 ADL을 채택한 펀드는 많지 않은 것으로 파악된다.22) 특히, 이중가격은 과거 영국의 단위 신탁(unit trust)에서 매수가격과 매도가격을 다르게 책정하는 관습에 따라 널리 활용되었으나, 두 개의 가격이 존재함에 따라 투자자에게 혼란을 줄 수 있으며, 다른 상품과의 비교를 어렵게 만든다는 단점으로 인해 점차 사라지는 추세에 있다. 현재는 이중가격을 대신하여 단일 가격(single pricing) 체계가 지배적이며, 이중가격의 기능적인 측면은 스윙 프라이싱으로 대체되고 있다.

룩셈부르크는 펀드협회(Association of the Luxembourg Fund Industry: ALFI)가 2006년에 이미 스윙 프라이싱 관련 안내서를 발간했을 정도로 영국과 함께 해당 정책을 선도해 온 국가다. 룩셈부르크는 법률에 스윙 프라이싱을 명시적으로 규정하는 대신, 금융감독위원회(Commission de Surveillance du Secteur Financier: CSSF)가 공식적인 행정지침 역할을 하는 ‘스윙 프라이싱 FAQ’ 문서를 주기적으로 개정하며 제도를 운영하고 있다(CSSF, 2021). 해당 지침에 따르면 자산운용사는 스윙 팩터의 상한을 설정하고 이를 투자설명서에 공개해야 한다. 만약 스윙 팩터 상한을 초과하는 예외조건을 만들고자 할 경우, 투자설명서에 이를 명시함은 물론 해당 결정이 투자자의 최선 이익에 부합하는 근거를 CSSF에 제시해야 할 의무가 있다.

스윙 프라이싱과 관련된 구체적인 실무 지침 및 모범사례는 ALFI가 발간하는 가이드라인에 매우 상세하게 기술되어 있다. 2010년, 2015년, 2022년에 각각 개정된 이 가이드라인은 스윙 프라이싱의 임계값 및 스윙 팩터 관련 핵심사항을 설명할 뿐 아니라, 공시, 핵심 투자설명서, 스윙 전 순자산가치 관리, 스윙 팩터 기록, 펀드 합병, 현물 납입‧환매, 신규 펀드 설정, 운용상 고려사항, 펀드 해산, 스윙 오류(errors), 펀드 클래스, 재간접 펀드 등에 관한 스윙 프라이싱 실무를 포괄한다. 이러한 상세함 덕분에 ALFI의 가이드라인은 해외 여러 국가에서 스윙 프라이싱 제도 도입 시 주요 참고 자료로 활용되는 것으로 알려져 있다. ALFI 가이드라인의 주요 내용은 <부록 Ⅰ>에 정리하여 제시하였다.

ALFI는 자국 운용사를 대상으로 한 설문조사 결과도 정기적으로 제공하는데, 2022년 조사 결과에 따르면 룩셈부르크 펀드 투자설명서에서 가장 보편적인 스윙 팩터 상한은 1~3% 수준이었다. 자산운용사의 약 97%는 매수-매도 스프레드, 거래비용, 거래세를 포함하여 스윙 팩터를 계산하고 있었으며, 최근에는 시장 충격 비용까지 고려하는 운용사가 점차 증가하여 그 비중이 35%에 달했다. 한편, 대다수 펀드는 임계값을 공개하지 않는 것으로 나타났는데, 이는 정보 공개 시 발생할 수 있는 차익거래에 대한 우려 때문으로 해석된다. 스윙 팩터의 검토 주기는 분기 단위가 60%로 가장 많았고, 월간 또는 주간 단위는 각각 23%, 6% 수준이었다. 임계값의 경우, 정해진 주기 없이 시장 상황에 따라 재계산한다는 응답이 가장 많았고, 약 3분의 1은 분기별로 검토한다고 응답했다.

룩셈부르크에서 스윙 프라이싱을 도입한 펀드의 비중은 약 65%로 사용 가능한 ADT 중 가장 높은 비중을 차지하며, ADL을 도입한 펀드는 17% 수준으로 파악된다(Lewrick et al., 2022). 반면 이중가격 제도는 법적으로 활용 가능함에도 불구하고 실제 활용도는 매우 저조한 것으로 알려져 있다.

홍콩은 영국의 영향으로 인해 이미 오래 전부터 스윙 프라이싱 제도를 선제적으로 도입한 곳 중 하나이며, 그 활용도가 높은 편으로 알려져 있다. 홍콩 증권선물위원회(Securities and Futures Commission: SFC)는 2016년 공개 서한을 통해 이미 스윙 프라이싱과 ADL을 포함한 ADT의 필요성을 강조한 바 있다(SFC, 2016). 또한 2020년 3월 코로나19 사태로 인한 시장 변동성 확대에 대응하여 스윙 프라이싱과 ADL과 같은 ADT를 적절히 사용할 것을 당부하고, 스윙 팩터 또는 ADL 부과금의 상한을 펀드 투자설명서에 명시된 수준 이상으로 한시적으로 조정할 수 있도록 허용하는 등 제도의 유연한 활용을 독려하기도 하였다(SFC, 2020).

싱가포르 역시 홍콩과 마찬가지로 스윙 프라이싱과 ADL을 많이 활용하는 국가 중 하나다. 싱가포르 통화청(Monetary Authority of Singapore: MAS)은 2016년 유동성 위험 관리 가이드라인을 발표하였으며, 여기에서 스윙 프라이싱과 ADL을 포함한 ADT를 허용하였다(MAS, 2016). 이는 펀드의 환매 대응에 필요한 비용을 남아있는 투자자가 불균형적으로 부담하게 해서는 안 된다고 명시하면서 스윙 프라이싱과 ADL의 필요성을 특히 강조하였다.

2. 확산 그룹

프랑스는 2014년 5월 스윙 프라이싱과 ADL 제도를 도입하였으며, 관련 규정은 금융시장청(Autorité des marchés financiers: AMF)의 지침 2017-05(유동성 관리 메커니즘 도입 절차)에 마련되어 있다. 해당 지침에 따르면, 운용사가 이들 제도를 도입하는 경우, AMF에 통보하고, 운용사 차원의 정책 문서를 최신 상태로 유지하며 과거 변경 이력을 보존해야 한다. 이 정책 문서에는 적용 대상 투자자 및 펀드, 스윙 팩터 및 수수료율 계산 방법, 고려 비용의 성격, 투자자 간 분배 규칙 등이 명시되어야 하며, 개별 펀드의 투자설명서나 정관에도 해당 정책의 사용 사실을 기재해야 한다. 만약 스윙 프라이싱 또는 ADL을 도입하지 않을 경우 그 사유를 AMF에 신고하고 관련 위험을 인지하고 있다는 선언서를 제출해야 한다. 또한, 유럽증권시장감독청(ESMA) 지침에 따른 유동성 위험 시뮬레이션 수행 시 해당 도구들의 도입 필요성을 의무적으로 평가해야 한다.23)

동 지침은 제도의 운용과 관련된 세부 사항도 규정한다. 예를 들어, 스윙 프라이싱이 적용된 펀드는 원칙적으로 스윙 팩터가 반영된 순자산가치만을 공시해야 하며, 조정 전 순자산가치를 공시해서는 안 된다. 펀드의 모든 성과 및 위험 지표 역시 조정된 순자산가치를 기준으로 산출해야 한다. 다만, 성과보수는 스윙 프라이싱 적용에 영향을 받지 않도록 조정 전 순자산가치를 기준으로 산정된다. ADL의 경우, 현물 설정과 현금 설정에 각기 다른 수수료율을 부과하거나, ETF에 적용하는 등 다양한 운영 옵션을 허용한다. 나아가 이해상충 방지를 위해, 특정 계정의 이익을 목적으로 펀드의 자금흐름이나 세부 산정 방식 정보를 이용하는 행위, 또는 펀드 및 운용사 자금으로 설정환매를 유발하여 산정값에 영향을 미치는 행위 등을 금지하였다. 또한 펀드 재산 거래 시 매매가격이 ADT 산정값에 영향을 줄 수 있으므로, 해당 펀드의 거래는 최선 주문 집행 정책의 적용을 받도록 하였다.

스윙 프라이싱 및 ADL 관련 실무 지침은 프랑스 자산운용협회(Association française de la gestion financière: AFG)의 행동강령에 상세히 기술되어 있다(AFG, 2020). 전반적인 내용은 AMF 지침과 유사하나, 몇 가지 주목할 만한 점이 있다. 첫째, 투자설명서에 ADT 사용 사실은 명시하되, 투자자의 차익거래를 방지하기 위해 임계값을 상세히 서술하거나 현재 수준을 공개해서는 안 되며, 운용사 내부적으로도 관련 정보에 대한 직원의 접근 권한을 제한하여 기밀성을 유지해야 한다. 둘째, 기존 펀드에 ADL을 신규 도입할 경우, 투자자에게 개별 통지하고 이에 반대하는 투자자에게는 수수료 없이 환매할 수 있는 선택권을 부여해야 한다.

프랑스 AMF(2020, 2021)에 따르면 프랑스에서 스윙 프라이싱과 ADL을 도입한 펀드는 전체 시장 순자산 기준으로 각각 6%, 2%에 그쳐 도입률이 아직 낮은 수준이다. 그러나 펀드 유형별로는 차이를 보였는데, 스윙 프라이싱의 경우 채권형 펀드의 도입률은 20%를 상회하였고, 주식형 펀드에서도 약 10%로 비교적 높은 수준을 기록하였다. 또한 스윙 프라이싱의 도입률은 시간 경과에 따라 점차 높아지는 추세를 보였다. ADL은 주식형 펀드에서 상대적으로 높은 도입률(약 8%)을 보였으나, 전체적인 도입 수준은 시간 경과에도 불구하고 큰 변화가 없었다. 한편, 프랑스에서는 이중가격 제도는 도입되지 않은 것으로 파악된다.

독일은 2020년 3월에 스윙 프라이싱을 포함하여 환매 게이트, 통지 기간 제도 등 세 가지 유동성 관리 도구를 도입하였다. 독일 자본투자법(Kapitalanlagegesetzbuch, 이하 KAGB)은 제1조 제19항 제34a호에서 스윙 프라이싱을 완전 스윙 방식과 부분 스윙 방식으로 나누어 정의하고 있다. 이어서 스윙 프라이싱의 유형 및 적용 조건을 투자 약관에 명시하도록 하고(제162조 제2항 제16호), 스윙 프라이싱의 유형, 운용 방식, 조정된 순자산가치의 계산 방식 등을 판매 안내서에 포함하도록 규정하였다(제165조 제2항 제41호, 제307조 제1항 제21호). 이 외에도 순자산가치 계산, 발행 및 상환 가격, 공시 및 발표 관련 조항을 신설하는 한편, 개방형 부동산펀드와 단위형 클래스에 대해서는 스윙 프라이싱 정책 채택을 금지하였다(제255조 제5항). 그러나 이러한 제도적 기반에도 불구하고 독일에서 스윙 프라이싱의 실제 도입률은 1% 미만에 불과하여 아직 널리 활용되지 않는 것으로 나타났다(BaFin, 2023). 또한 스윙 프라이싱을 제외한 ADL과 이중가격 제도는 독일에서 아예 활용이 불가능한 것으로 파악된다.

호주 증권투자위원회(Australian Securities and Investments Commission: ASIC)는 2022년 10월 발간한 Regulatory Guide 259: Risk Management Systems of Fund Operators(RG 259)를 통해, 호주 회사법 제912A(1)(h)조에 따른 금융서비스 제공자의 적절한 위험 관리 시스템 구축 의무를 어떻게 충족해야 하는지를 구체적으로 안내하고 있다. 이 중 RG 259.48은 환매수수료와 스윙 프라이싱을 명시적으로 언급함으로써, 펀드 운용자가 이러한 도구를 법적으로 활용할 수 있도록 허용하고 있다. 다만, 환매수수료나 스윙 프라이싱의 구체적인 적용 방식이나 운영 구조에 대해서는 별도로 제시하고 있지 않으며, 이는 해당 도구의 설계와 적용 방식이 각 펀드 운용자의 재량에 따라 자율적으로 결정될 수 있음을 시사한다.

2023년 10월에 호주 ASIC가 발간한 Regulatory Guide 134: Funds Management Constitutions(RG 134)는 펀드의 헌장과 관련된 규정 및 해석 지침을 다룬다. 특히 RG 134.99부터 RG 134.102까지의 항목은 펀드의 환매 가격 산정 방식에 대한 상세 지침을 제시하고 있다. 이 중 RG 134.100은 환매 가격 계산 시 사용되는 공식에 대해 다음과 같은 기준을 제시한다. 즉, 펀드는 총자산가치에서 부채를 차감한 금액을 기준으로 환매 가격을 산정해야 하며, 이 과정에서 자산 처분 시 발생하는 실질적인 비용을 반영할 수 있다고 명시하고 있다. 이러한 지침은, 펀드가 환매로 인해 발생할 수 있는 거래비용, 유동성 비용, 시장 가격 충격 등을 고려하여 환매 가격을 조정할 수 있는 여지를 제도적으로 부여하는 것이며, 이는 곧 스윙 프라이싱과 같은 기준가격 조정 방식 ADT의 도입 가능성을 열어두는 조항으로 해석할 수 있다.

결론적으로, 호주는 펀드 유형과 특성에 따라 다양한 ADT의 자율적 선택을 허용하면서도, 국제 기준과의 정합성을 확보하고자 하는 접근을 취하고 있다. 즉, RG 259를 통해 ADT의 도입과 활용을 유도하고 있으며, 이를 펀드의 유동성 위험 관리 시스템의 일환으로 적극 포함할 것을 기대하고 있다. 또한, RG 134는 펀드의 헌장 설계 시점부터, 환매 구조와 관련된 가격 결정 방식에 유연성을 확보할 수 있도록 하고 있으며, 희석을 방지하고 기존 투자자의 이익을 보호하는 수단으로 유동성 관리 도구를 사전에 고려할 수 있는 기반을 제공하고 있다.

한편, 유럽 시스템 위험 위원회(European Systemic Risk Board: ESRB)는 2017년 권고안을 통해 유럽연합 회원국에 스윙 프라이싱과 ADL을 포함한 광범위한 유동성 관리 도구를 도입할 것을 제안하고, 유럽증권시장감독청(European Securities and Markets Authority: ESMA)에 관련 지침을 개발할 것을 권고하였다(ESRB, 2017). ESRB는 이러한 조치가 시장 유동성 부족 시 펀드매니저의 환매 압력 대응 역량을 강화할 것이라고 주장하였다.24)

2024년 3월 EU는 2024/927호 지침(Directive)을 통해 관련 제도를 구체화하였다. 이에 따르면 2026년 4월부터 모든 UCITS 펀드와 개방형 대체투자 펀드(AIF)는 환매 게이트, 통지 기간 연장, 스윙 프라이싱, 이중가격, ADL, 환매수수료, 현물 상환 중 최소 두 개 이상의 도구를 의무적으로 도입해야 한다(제30조, 제53조).25) EU 지침의 후속 조치로 ESMA가 발간한 가이드라인(ESMA, 2025)에서는 최소 두 가지 이상의 유동성 관리 도구를 선택하는 과정에서 ‘양적 기반 도구(환매 게이트, 통지 기간 연장)와 ADT(스윙 프라이싱, 이중가격, ADL, 환매수수료)에서 각각 1개 이상씩을 선택할 것’을 권고하고 있다. 더불어 각 ADT의 선택 기준도 제시하였는데, 기초자산의 거래가 활발하여 거래비용 정보의 가용성이 높으면 스윙 프라이싱이, 투자자 집중도가 높거나 소형 펀드인 경우, 비유동자산에 투자하거나 거래비용에 대한 정보가 일반적으로 가용한 경우 등에는 ADL이 적합하다고 보았다. 또한 가격 정보가 부족하거나 부동산펀드처럼 예측 가능한 고정 비율로 비용이 발생하는 경우에는 환매수수료 도입이 바람직하다고 제안했다. 이러한 제도적 변화에 따라, 향후 EU 회원국에서는 스윙 프라이싱, ADL, 환매수수료를 중심으로 ADT 채택 사례가 크게 늘어날 전망이다.

3. 정체 그룹

2016년 10월, 미국 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission: SEC)는 17 C.F.R. §270.22c-1에 항목을 추가하는 방식으로 규정을 개정하여, 2018년 11월부터 개방형펀드가 스윙 프라이싱을 선택적으로 도입할 수 있도록 허용하는 규칙을 채택하였다. 기존에는 개방형 투자회사 또는 그와 관련된 판매 주체(딜러, 인수인 등)는 펀드 주식의 상환 또는 거래 주문이 접수된 시점에서 산정된 최신 순자산가치를 기준으로만 매입 또는 상환 거래를 수행해야 한다고 명시되어 있었다. SEC는 2016년 개정을 통해 개방형 투자회사는 펀드 자산의 희석을 완화하기 위해 스윙 프라이싱 방식을 적용할 수 있도록 허용하였고 이에 따라 해당 펀드들은 주주로부터의 매입 또는 상환 요청이 기존 투자자에게 미치는 부정적 영향을 반영해 순자산가치를 조정할 수 있게 되었다. 이러한 펀드 정책과 절차는 <부록 Ⅱ>에서 자세히 설명하였다.

2022년 11월, SEC는 MMF와 ETF를 제외한 모든 개방형펀드에 대해 스윙 프라이싱의 도입을 의무화하는 제안 규칙 33-11130을 발표하였다. 이 개정안은 2022년 11월 2일 SEC의 표결을 통해 3대 2의 찬성으로 통과되었으며, 이는 유동성 위험으로 인한 기존 투자자의 가치 희석 문제를 보다 강력하게 규제하려는 당시 SEC의 정책 기조를 반영하였다. 구체적으로, SEC는 §270.22c-1에 (b)항을 신설하여 모든 등록 개방형펀드가 스윙 프라이싱 정책을 수립하고 실행할 것을 요구하였다.

이와 함께, SEC는 기존의 §270.22c-1(a) 항도 개정하여 스윙 프라이싱 도입을 위한 ‘고정 마감 시간(hard close)’ 제도를 제안하였다. 이 개정안에 따르면, 해당 개방형펀드는 증권의 상환 또는 매입‧매도 주문을 받은 후 다음 번 가격 산정 시점에 계산된 순자산가치에 따라 거래를 수행해야 한다. 이 가격 산정 시점은 일반적으로 미 동부표준시 기준 오후 4시로 설정되며, 펀드 이사회에서 정한 기준에 따라 주중 최소 하루 한 번 이상 산정되어야 한다. ‘고정 마감 시간’은 펀드 또는 관련 대리인 등이 반드시 해당 마감 시간 이전에 매입 또는 상환 주문을 수령해야만 그 날의 가격 기준으로 거래가 가능하도록 제한한다. ‘고정 마감 시간’ 규정은 스윙 프라이싱의 실효성을 확보하기 위해서는 펀드가 당일 투자자의 실제 순매수‧순환매 규모를 정확하게 파악하고 순자산가치 조정의 정확성과 공정성을 보장하기 위해 함께 제안되었다고 볼 수 있다.

SEC가 개방형펀드에 대해 스윙 프라이싱 도입을 의무화하는 제안을 발표한 이후, 자산운용업계를 포함한 민간 부문 전반에서 강한 반발과 다양한 의견이 표출되었으며, 투자자, 산업단체, 금융기관 등으로부터 다량의 의견서가 SEC에 제출되었다.26) 이 중 상당수는 스윙 프라이싱의 실효성과 미국 시장 구조에의 적합성에 대해 부정적인 견해를 담고 있었다. 당시 미국 SEC의 스윙 프라이싱 의무화 제안에 대한 의견을 분석한 결과는 <부록 Ⅲ>에 제시하였다. 이에 SEC는 당초 제안되었던 개방형펀드에 대한 스윙 프라이싱 의무화 규정을 최종 규정에서 제외하고, 그 대신 ‘펀드 유동성 관리 프로그램에 관한 지침’만을 포함하는 형태로 2024년 8월 최종 규칙 채택을 발표하였다. 여기에서는 스윙 프라이싱 도입을 의무화하기보다, 기존 규제의 보완 및 감독 강화를 통해 유동성 위험을 완화하는 점진적 접근 방식을 채택하였다.

한편, 17 C.F.R. §270.22c-2는 미국 개방형펀드의 환매 수수료에 대한 규정을 담고 있다. 이에 따르면, 개방형펀드는 일정 조건 하에 환매수수료를 부과할 수 있다. 이 규정은 시장 타이밍과 같은 단기 거래 전략으로 인해 펀드에 발생하는 직‧간접 비용을 회수하고, 기존 투자자의 지분희석을 방지하기 위한 목적을 갖고 있다. 해당 규정에 따라 부과된 환매수수료는 펀드 자체에 귀속되며, 환매 금액의 2%를 초과할 수 없다. 환매수수료의 도입 여부는 펀드 이사회의 판단에 따라 자율적으로 결정된다. 구체적으로, §270.22c-2(a)(1)(i)는 펀드 이사회가 일정 기간(최소 7일 이상) 내 환매되는 주식에 대해, 펀드가 해당 환매로 인해 부담하게 되는 비용을 회수하거나 펀드가 발행한 미상환 증권의 가치 희석 효과를 줄이기 위해 필요하다고 판단되는 적절한 수준의 수수료를 승인할 수 있다고 명시한다.

다음으로 일본의 경우를 살펴보자. 2016년 일본투자신탁협회(The Investment Trusts Association, Japan: JITA)는 2017년 FSB 보고서에 대한 응답 서한을 통해, 일본에서 허용되는 유동성 관리 기법의 범위를 밝혔다. 해당 서면에 따르면, 일본에서는 환매 게이트, 환매 중단, ADL 등이 유동성 관리 수단으로 허용된다. 스윙 프라이싱의 경우, 유동성 관리 기법 중 하나로 고려될 수 있으나, 모든 펀드에 일괄적으로 적용하기에는 제도적‧운영상 어려움이 있다는 입장도 함께 표명되었다. 이는 일본 시장의 구조적 특성과 투자자 구성, 운용 실무상의 제한 등을 반영한 현실적 고려로 해석된다.

2023년 JITA는 FSB에 대한 또다른 응답 서한을 통해 개방형펀드에 대해 미국 SEC의 제안처럼 ADT의 사용을 일률적으로 의무화하는 방식은 바람직하지 않으며, 펀드의 유형과 특성에 따라 운용자가 자율적으로 적절한 수단을 선택할 수 있도록 다양한 옵션을 허용하는 접근이 필요하다는 입장을 밝혔다. JITA는 ADT의 의무화가 실질적으로 어려운 이유로 다음과 같은 요소들을 제시하였다. 첫째, 개방형펀드 운용자들은 설정 및 환매 과정에서 발생하는 총비용을 실시간으로 정확히 파악하기 어렵고, 둘째, 설정 및 환매 마감 시점과 순자산가치 산정 시점 간 간격이 매우 짧아, 가격 조정 수단을 적용하기 위한 시간적 여유가 부족하다. 셋째, 새로운 시스템의 개발 및 유지보수에 따른 운영 비용이 크게 증가할 가능성도 있으며, 넷째, 희석 방지 수단으로 인해 발생하는 비용 부담이 결과적으로 투자자에게 전가될 수 있다는 점도 고려해야 한다고 강조하였다.

스윙 프라이싱 제도가 도입된 지 오랜 시간이 흘렀음에도 불구하고 현재 미국과 일본에서 스윙 프라이싱의 활용도는 매우 저조한 편으로 알려져 있으며, 다만 양국 모두에서 환매수수료 제도를 채택한 펀드들은 상당수 존재하는 것으로 파악된다.

한편, 캐나다는 ADT에 대해 가장 보수적인 시각을 견지하고 있는 국가 중 하나다. 캐나다 증권관리위원회(Canadian Securities Administrators: CSA)의 보고서(CSA, 2020)에 따르면, 투자자의 환매 권리에 영향을 미치는 매커니즘의 사용은 시장 스트레스 상황과 같이 예외적인 경우에만 드물게 사용될 수 있으며, ADT를 포함한 유동성 관리 도구는 투자자의 이익에 부합하고 신규, 기존 및 인출하는 투자자에 대한 공정하고 동등한 대우가 유지될 때에만 활용될 수 있다고 밝히고 있다. 또한 개별 펀드가 이러한 도구들을 사용하려면 규제 기관으로부터 승인을 받아야 함을 명시하고 있어 스윙 프라이싱이나 ADL과 같은 ADT의 실질적인 활용은 크게 제한되고 있다. 다만, 미국이나 일본과 마찬가지로 캐나다에서도 환매수수료 제도에 대해서는 규제기관 승인 없이도 개별 펀드가 채택할 수 있어(IOSCO, 2022) ADT 중에서는 그나마 활용 가능성이 높은 편이다.

4. 소결

지금까지 살펴본 바와 같이, 영국, 룩셈부르크, 미국, EU 등 본 보고서의 조사 대상이 된 대다수 국가는 오래전부터 ADT를 활용해 왔거나, FSB와 IOSCO 등 국제기구의 권고에 따라 관련 제도를 도입하여 운영 중이다. 이는 펀드 환매 시 발생하는 거래비용을 잔존 투자자에게 전가하는 형평성 문제를 해결해야 한다는 국제적 공감대가 형성되어 있음을 명확히 보여준다. 여러 ADT 중에서도 특히 스윙 프라이싱과 ADL은 펀드의 지분희석을 방지하고 투자자 간 형평성을 제고하는 효과적인 수단으로 주목받고 있다.

그러나 각국에 제도가 마련되어 있음에도 불구하고, 펀드에서의 실제 활용도는 국가별로 상당한 차이를 보였다. 영국, 룩셈부르크, 홍콩, 싱가포르 등은 ADT를 선도적으로 도입하여 활용도가 높은 대표적인 국가들이다. 문헌에 따르면, 영국의 경우 조사 대상 펀드의 74%가 스윙 프라이싱을 사용하고 있으며, 룩셈부르크에서도 약 65%의 펀드가 스윙 프라이싱을 도입한 것으로 파악되었다. 이들 선도국의 운영 경험은 ADT 도입 시 발생할 수 있는 다양한 실무적 쟁점과 해결 방안에 대한 구체적인 시사점을 제공한다.

반면, 미국, 일본 등에서는 스윙 프라이싱의 제도적 기반이 마련되어 있음에도 불구하고 실제 활용은 미미하거나 거의 이루어지지 않고 있다. 대표적으로 미국에서는 SEC가 스윙 프라이싱 도입 의무화를 추진했으나 운용업계의 강한 반발과 실무 적용의 어려움에 대한 우려로 인해 결국 철회되었으며, 현재 스윙 프라이싱을 도입한 펀드는 거의 없는 것으로 알려져 있다. 일본의 경우에도 실시간으로 거래비용을 정확히 산정하기 어렵고 시스템 구축 및 유지 비용 부담이 크다는 이유로 환매수수료를 제외한 나머지 ADT의 활용도는 낮은 편이다.

이처럼 국가별로 ADT 활용 현황이 상이하게 나타나는 점은, 향후 국내에서 관련 제도를 논의하는 과정에서 중요한 참고자료가 될 수 있다. 우리보다 먼저 도입한 국가들의 경험을 벤치마크함으로써 제도 설계의 효율성을 높이고 개정 방향을 보다 명확히 설정할 수 있다. 특히 영국 FCA의 모범 사례 가이드라인이나 룩셈부르크 ALFI의 구체적 실무 지침은 핵심적인 참고자료로 활용될 수 있다. 반면, ADT의 활용도가 낮은 국가들에서 나타난 업계의 반대 의견이나 현실적 제약 요인은 국내 도입의 타당성과 잠재적 장애 요인을 사전에 점검하는 데 중요한 시사점을 제공한다. 따라서 각국의 성공 사례뿐만 아니라 현실적 제약 요인과 운용업계의 수용성까지 다각적으로 고려하는 균형 잡힌 접근이 필요하다.

Ⅴ. 국내 시사점

1. 국내 현황 진단

앞서 설명한 대로 최근 급속도로 성장한 글로벌 채권형 펀드에서 2020년 3월 대규모 자금 유출이 발생하였으며, 이후 각국 정부와 학계, 국제기구에서 채권형 펀드의 구조적 취약점에 대해 경계심을 가지게 되었다. 글로벌 추세와 마찬가지로 국내에서도 채권형 펀드의 규모가 매우 빠른 속도로 증가하고 있다. 2008년 말 31조원에 불과했던 채권형 펀드의 순자산 규모는 2025년 6월말 기준 213조원으로 크게 증가하였다. 일반투자자 접근성이 높은 공모펀드로 한정하더라도, 같은 기간 동안 6조원에서 96조원으로 가파르게 확대되었다. 국내 펀드의 채권 보유 규모 역시 67조원에서 386조원으로 크게 늘었다.27) 주식과 비교해 보면 2008년 말 국내 펀드의 채권 보유 규모는 주식의 76% 수준에 불과하였으나, 현재는 1.6배에 달할 정도로 확대되어 과거에 비해 편입자산으로서의 채권의 중요성이 크게 증가하였음을 알 수 있다. 펀드가 보유한 채권 중에는 국채뿐만이 아니라 유동성이 낮은 회사채 또한 상당한 비중을 차지하는 것으로 파악된다.

대다수의 채권형 펀드는 환매가 자유로운 개방형 구조를 가지고 있어 투자자 간 형평성 문제를 내포하고 있다. 따라서 시장 충격 발생 시 선도자 이점으로 인해 펀드런이 발생할 가능성과 금융 시스템 붕괴를 촉발할 수 있는 위험이 모두 존재한다. 1999년 대우채 사태, 2003년 LG카드 및 SK글로벌 사태, 2017년 KAI 사태, 2019년 라임자산운용 사태가 각각 국내에서 펀드런을 일으킨 바 있으며, 이들 대부분은 펀드가 보유한 채권이나 유동성이 낮은 증권에서 문제가 시작되어 결국 펀드런이 발생하였다. 아직까지 채권형 펀드에서의 런(run)이 금융 시스템 위험을 직접적으로 촉발한 사례는 없지만, 글로벌 추세와 마찬가지로 최근 채권형 펀드의 규모가 빠르게 확대됨에 따라 그 잠재적인 위험도는 크게 높아진 상황으로 보인다.28)

채권형 펀드가 아닌 다른 유형의 펀드에서 펀드런 문제가 발생한 경우도 있다. 2020년 알펜루트자산운용 사태가 대표적으로, 이들 펀드는 비상장주식을 상당한 수준으로 보유하고 있었는데, 라임자산운용 사태의 여파로 사모펀드 시장 전반의 투자 심리가 위축된 상황에서 주요 거래 증권사들이 프라임브로커리지서비스를 통한 자금 지원을 대규모로 회수하기로 결정함에 따라 심각한 유동성 위기에 직면하며 결국 펀드런 사태를 겪었다. 이들 펀드가 유동성이 낮은 자산에 집중적으로 투자하였다는 점에서 알펜루트 사태는 채권형 펀드에서의 펀드런과 본질적으로 크게 다르지 않으며, 이러한 성격의 펀드가 구조적으로 펀드런의 위험성을 내포하고 있음을 방증한다.

금융위원회는 라임‧알펜루트 사태를 계기로 펀드의 유동성 리스크 관리를 위해 비시장성 자산 비중이 50%를 넘는 일반투자자 대상 펀드의 개방형 설정을 원칙적으로 금지하였다.29) 이 조치는 개방형펀드에 유동성이 낮은 자산이 편입되는 것을 원천적으로 차단하여, 과거 사모펀드에서 문제가 되었던 유동성 불일치 현상을 완화하는 데 효과적이다.30) 그러나 다른 한편으로는 펀드의 유동성 공급 기능을 저해하고, 펀드 산업의 확장성과 생산적 분야 자본 공급 역할을 위축시킬 수 있다는 한계를 지닌다. 실제로 해외에서는 인프라, 부동산, 비상장회사 등 장기 자산에 투자하면서도 ADT를 포함한 유동성 관리 도구를 적극 활용하여 해당 분야에서의 시장 실패 문제를 해결하는 개방형펀드 사례가 많다.31) 반면 국내에서는 이러한 자산을 담는 펀드가 모두 폐쇄형으로 설정되어야 하므로, 환금성 부족으로 투자자의 외면을 받거나 장기적인 성장 측면에서 불리할 수 있다.32)

국내에 도입된 다른 유동성 관리 도구로는 실물 환매(자본시장법 제235조 제5항)와 환매 연기(자본시장법 제237조), 사이드포켓(자본시장법 제237조 제5~7항)이 있다. 실물 환매는 현행법상 투자자 전원의 동의를 필요로 하므로 사실상 소수의 기관투자자를 대상으로 하는 사모펀드에서 제한적으로 취할 수 있는 조치다. 환매 연기는 거래정지 등의 이유로 집합투자재산의 처분이 불가능하거나, 대량 환매청구 등으로 인해 투자자 간 형평성을 해칠 우려가 있는 경우 등에 한하여 환매를 연기할 수 있도록 하는 조치다. 사이드포켓은 집합투자재산 중 일부에 대해 처분이 불가능할 경우, 그 일부에 대하여는 환매를 연기하고 나머지에 대하여는 투자자가 소유하고 있는 지분에 따라 환매에 응할 수 있도록 하는 조치다. 그러나 이러한 제도들은 모두 수량 기반 유동성 관리 도구로 문제 발생 이후에 사용할 수 있는 사후적인 대응 수단이라는 점에서 개방형펀드의 구조적 취약성을 근본적으로 예방하는 데에는 한계가 있다.

펀드가 제공하는 본연의 유동성 공급 기능을 저해하지 않으면서도 투자자 간 형평성 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 조치로는 ADT가 있는데, 현행법상 국내에서 ADT의 사용은 사실상 불가능하다. Ⅱ장에서 살펴본 바와 같이 ADT는 기준가격을 조정하는 방식과 수수료를 부과하는 방식으로 구분되는데, 첫째, 기준가격을 직접 조정하는 방식(스윙 프라이싱, 이중가격 등)은 자본시장법 제238조 제1항 및 동법 시행령 제262조 제1항에 의해 명시적으로 금지되어 있다. 해당 조항들은 펀드의 기준가격이 시가 및 공정가액으로 평가된 순자산가치를 총 증권 수로 나누는 산식에 따라 예외 없이 산출되도록 규정하고 있어, 평가 가치 및 기준가격의 인위적인 조정 가능성을 원천적으로 배제한다. 둘째, 환매자 또는 가입자에게 별도의 수수료를 부과하는 방식(ADL, 환매수수료) 역시 현행법상 활용에 제약이 따른다. 자본시장법 제236조 제2항은 환매자가 환매수수료를 부담하고 이를 집합투자재산에 귀속시키도록 규정하여 일견 ADT의 도입 가능성을 열어두고 있는 것으로 보이나, 동법 시행령 제255조 제2항이 환매수수료의 부과 대상을 ‘집합투자규약에서 정하는 기간 이내에 환매하는 경우’로 한정함으로써 기간 요건을 부여하여 그 활용 가능성을 크게 제약하고 있다.33)

2. 쟁점 사항

국내 ADT 도입 논의를 본격화하기에 앞서, 제도의 긍정적 효용과 잠재적 부작용, 그리고 실무 적용 과정에서 발생할 수 있는 현실적 어려움들을 균형 있게 검토할 필요가 있다. 본 절에서는 향후 국내 도입 논의 과정에서 참고할 수 있도록 주요 쟁점 사항을 정리한다.

가. 긍정적 효용

ADT 제도 도입의 핵심은 개방형펀드의 구조적 위험을 해결한다는 점이다. ADT는 펀드의 설정‧환매를 유발한 투자자에게 관련 거래비용을 직접 부과함으로써 잔존 투자자의 지분 가치 희석을 방지하고, 펀드런의 근본 원인인 선도자 우위 유인을 완화하는 효과적인 해결책이 될 수 있다. 특히 시장 스트레스 상황에서 투자자들이 서둘러 환매에 나서는 유인을 감소시켜 금융 시스템의 안정성 확보에 기여할 수 있다. 스윙 프라이싱과 ADL을 중심으로 하는 ADT 제도는 이론적으로 투자자 간 형평성 문제를 해결하는 이상적인 제도로 평가되며, 이를 통해 개방형펀드가 본연의 유동성 공급 기능을 안정적으로 유지하도록 보장하는 데 기여한다.

둘째, 국제적 정합성 확보다. FSB와 IOSCO 등 국제기구는 개방형펀드의 구조적 취약점을 완화하기 위해 각국 금융당국에 ADT 도입을 권고하고 있다. FSB는 ‘환매자가 명시적‧암묵적 유동성 비용을 직접 부담하도록 보장할 것’을 강조하였으며, IOSCO는 ‘선도자 이점을 방지하기 위해 ADT를 사용해야 한다’고 명시하였다. EU는 2026년부터 모든 개방형펀드에 최소 2개 이상의 유동성 관리 도구(ADT 1개 이상 포함 권장) 도입을 의무화하는 등 ADT는 일부 국가를 제외하면 이미 글로벌 표준으로 자리 잡고 있다. 2026년으로 예정된 IOSCO의 차기 이행 현황 평가를 고려할 때, 국제적 기준에 부합하고 국내 펀드 산업의 신뢰도를 유지하기 위해 ADT 도입을 검토할 필요가 있다.

셋째, ADT는 펀드의 상품성을 제고하는 데 기여한다. 현행 구조에서는 단기투자자의 잦은 거래에서 발생하는 비용이 장기투자자에게 전가되어 펀드의 장기 성과를 저해할 수 있다. ADT는 이러한 비용을 해당 거래를 유발한 투자자가 부담하게 하므로 장기투자자에게 명백히 유리하다. 따라서 ADT의 도입은 장기투자 상품의 경쟁력을 높이고, 단기투자자의 차익거래 행태로 인해 우량한 상품의 출시가 제약되는 상황을 방지하는 역할을 한다. 나아가 인프라, 부동산, 비상장주식 등 유동성이 낮은 자산에 투자하는 개방형펀드의 설계가 가능해져 상품 라인업을 다각화하고, 궁극적으로 생산적인 분야로 자금을 공급하는 역할도 강화할 수 있다.

나. 잠재적 부작용 및 실무 적용의 어려움

ADT 제도 도입에 있어 잠재적인 부작용과 실무적인 문제점들은 다음과 같다. 첫째, 효과의 불확실성 및 부작용에 대한 우려다. ADT의 효과에 대한 실증 연구 결과는 아직 혼재되어 있다. 특히 극단적인 시장 스트레스 상황에서는 스윙 프라이싱이 환매를 억제하는 효과가 미미하거나(Claessens & Lewrick, 2021), 오히려 투자자들에게 부정적 ‘오명(stigma)’으로 작용하여 추가적인 자금 유출을 유발할 수 있다는 연구 결과도 존재한다(Baena & Garcia, 2023). 또한, 향후 수수료가 부과되거나 인상될 것을 우려한 투자자들이 선제적으로 환매에 나서 펀드의 불안정성을 키울 수 있다는 경고도 제기된 바 있다(Cipriani et al., 2014). 일각에서는 펀드 내 형평성 문제와 선도자 우위 현상의 심각성이 과장되었으며, 이것이 펀드런에 미치는 영향은 미미하다고 주장하기도 한다(ICI, 2023). 이는 ADT가 만능 해결책이 아니며, 제도 설계 방식과 시장 상황에 따라 의도치 않은 부작용을 낳을 수 있음을 시사한다.

둘째, ADT의 핵심은 정확한 거래비용 산정인데, 이는 실무적으로 매우 어려운 과제다. 명시적 비용(브로커 수수료, 세금 등)은 상대적으로 계산이 용이하지만, 암묵적 비용(시장 충격, 가격 압력 등)의 추정은 복잡한 모델링과 방대한 데이터를 필요로 한다. 특히 국내 채권 시장의 경우 거래가 활발하지 않아 신뢰할 만한 호가 스프레드 정보를 실시간으로 확보하기 어려울 가능성도 있다. 일부 ADT는 운용사뿐만 아니라 수탁사, 사무관리회사, 판매사, 집합투자재산 평가회사 등 제3자의 협력을 필요로 하며, 이들 중 일부는 ADT 구현에 필요한 전문 지식이나 자원(source)을 가지고 있지 않을 수 있다. 또한 펀드의 설정‧환매 마감 시점과 NAV 산정 시점 간의 시간적 간격이 짧을 경우, 정교한 비용 산정과 적용이 현실적으로 어렵다는 지적도 제기된다. 이에 따라 경우에 따라서는 현재의 펀드 유통 및 주문 처리 관행의 상당한 재구성이 필요할 가능성도 존재한다(IOSCO, 2025a).

셋째, 시스템 구축 및 운영 비용 부담이다. ADT 도입을 위해서는 기존 펀드 운영 시스템의 대대적인 개편이 필요하다. 실시간 자금흐름 모니터링, 거래비용 산정 모델, 기준가격 조정 메커니즘 등 복잡한 시스템 구축이 요구되며, 이는 상당한 초기 투자비용과 지속적인 유지보수 비용을 수반한다. 증가된 운영 비용이 궁극적으로 투자자에게 전가될 가능성도 배제할 수 없다.

넷째, 투자자 인식과 수용성에 대한 우려다. 투자자 입장에서 ADT는 유동성 비용의 불확실성을 높여 원하는 시기에 예측 가능한 비용으로 환매하기 어렵게 만든다. 또한 ADT는 국내 투자자들에게 매우 생소한 개념으로, 제도 도입 시 상당한 혼란과 거부감을 야기할 수 있다. 특히 기준가격이 일정하지 않고 환매 시점에 따라 변동하는 스윙 프라이싱의 경우, 투자자들이 이를 불공정한 차별로 인식할 가능성이 있다. 이로 인해 일부 펀드만 ADT를 도입할 경우 일부 투자자들이 ADT 미도입 펀드로 이동하여 도입 펀드들이 자금 유치 경쟁에서 불리해지는 역선택 문제가 발생할 수도 있다(Capponi et al., 2020).

3. 제언

이상의 논의를 바탕으로 본고는 다음과 같은 정책 방향을 제언한다. 첫째, 제도의 도입을 강제하기보다 자율적 선택권을 부여해야 한다. FSB와 IOSCO는 ADT 도입을 적극 권고하고 있지만, 이는 각국의 시장 상황과 펀드 특성에 맞는 ‘적절한(appropriate)’ 도구를 ‘고려하고 사용’하라는 취지이지, 특정 방식을 일률적으로 강제하는 것은 아니다. 미국에서 스윙 프라이싱 의무화가 업계의 큰 반발로 무산된 사례에서 볼 수 있듯, 국내 시장의 특성을 무시한 획일적 규제는 실효성을 거두기 어렵다. 따라서 ADT를 다양한 유동성 관리 도구 중 하나로 활용할 수 있도록 법적‧제도적 기반을 마련하되, 도입 여부와 방식은 개별 운용사가 펀드의 투자 전략, 자산 구성, 투자자 특성 등을 종합적으로 고려하여 자율적으로 결정하도록 유도하는 것이 바람직하다. 또한 ADT가 만능 해결책이 아님을 인식하고, 종합적인 유동성 위험 관리 체계의 일환으로 접근해야 한다.

둘째, 정부와 운용업계가 긴밀하게 소통하는 방식으로 논의가 진행되어야 한다. 해외 사례에서 보듯 ADT 제도의 성공적인 정착은 운용업계와의 긴밀한 협력에 달려있다. 특히, 제도의 실효성은 스윙 임계값 및 팩터 산정 방식, 수수료율 적용 기준 등 실무 단계의 세부 요인에 의해 크게 좌우되므로, 개별 펀드가 각자의 특성에 맞게 제도를 유연하게 운용할 수 있도록 보장하는 것이 중요하다. 예를 들어, 부분 스윙이나 비대칭적 스윙 팩터 적용, 다중‧계층적 임계값 설정, 현물‧현금 설정 펀드에 대한 차등적 수수료율 부과 등 다양한 방식을 허용하고, 시장 참여자들이 임계값 정보를 악용하여 차익거래에 나서는 부작용을 방지할 수 있는 보완책도 함께 고민해야 한다(Cipriani et al., 2014). 이에 따라 정부와 운용업계가 심도 있는 논의를 통해 실효성 있는 세부 방안을 모색하는 과정이 필요할 것이다.

셋째, ADT를 도입할 경우 투자자 교육 및 공시 방안에 대한 고려가 필요하다. ADT는 국내 투자자에게 매우 생소한 개념이므로, 제도의 목적과 작동 원리, 투자자에게 미치는 영향 등에 대한 충분한 교육과 홍보가 선행되어야 한다. 특히 ADT가 단순한 비용 부과 수단이 아니라, 투자자 간 형평성을 제고하고 펀드 전체의 안정성을 확보하기 위한 핵심적인 보호 장치라는 점에 대한 투자자의 인식을 제고하려는 노력이 필요하다. 또한, 펀드가 특정 ADT 정책을 채택한 경우, 그 구체적인 내용과 작동 방식을 투자설명서 등을 통해 투자자에게 명확하고 이해하기 쉽게 공시하도록 해야 할 것이다. 이는 투자자들이 충분한 정보를 바탕으로 투자 의사결정을 내릴 수 있도록 하고, 시장 규율을 통해 자연스럽게 ADT 도입이 확산되도록 유도하는 데 기여할 것이다.

결론적으로, ADT 도입은 국내 펀드 시장의 안정성 확보와 국제적 정합성 제고를 위해 검토가 필요하지만, 성급한 도입보다는 충분한 준비와 업계 협의를 거쳐 신중하게 접근하는 것이 바람직하다. 특히 제도 검토 과정에서 발생할 수 있는 실무적 어려움과 부작용을 면밀히 분석하고 운용업계와 긴밀히 소통하며, 적절한 투자자 교육 및 정보 공시 방안을 모색해야 할 것이다.

1) 현행 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자본시장법)」은 통상 ‘펀드’로 지칭되는 투자수단을 ‘집합투자기구’로 정의한다. ‘집합투자’는 2인 이상의 투자자로부터 모은 자금을 투자자의 일상적인 운용 지시를 받지 않고 운용하여 그 성과를 투자자에게 귀속시키는 행위를 의미한다. 투자자는 그 대가로 ‘집합투자증권’을 받게 되는데, 이는 집합투자기구에 대한 지분 또는 수익권일 뿐 편입자산에 대한 직접적인 소유권은 아니다. 따라서 투자자는 운용에 관여할 수 없고 편입자산에 대한 직접 소유권도 갖지 못하는 수동적 지위에 놓인다.

2) 예를 들어, 부동산펀드가 부동산을 매입하는 경우를 생각해보자. 중개수수료, 호가 스프레드, 세금, 법률 자문 및 감정평가 수수료 등 다양한 형태의 거래비용이 발생할 것이다.

3) 펀드매니저는 예상치 못한 자금 순유출에 대응할 때 유동성이 높은 증권을 우선 매각하는 경향이 있다(Koo, G., 2007; Huang et al., 2025; Claessens & Lewrick, 2021).

4) 이를 암묵적 거래비용이라 부르기도 한다.

5) 대표적으로 IMF(2014, 2015, 2023)를 꼽을 수 있다.

6) Jin et al.(2022)의 연구에 따르면, 특히 정보력이 우월한 기관투자자들이 ‘선도자’로 행하여 다른 투자자보다 먼저 환매를 실행함으로써 잠재적 손실을 회피하는 사례가 빈번히 관찰되었다.

7) 사실 비유동자산에 투자하는 개방형펀드의 대차대조표는 은행의 구조와 본질적으로 유사하다. 부채 측면에서 개방형펀드는 투자자의 환매 요청에 대해 단기간 내 현금 상환 의무를 지므로 운용자금 전액이 유동부채로 분류되는 반면, 자산은 주로 비유동자산으로 구성되어 자산과 부채 간의 만기 불일치(maturity mismatch)가 발생한다.

8) 현행 국내 법규상 부동산을 포함한 실물자산 투자 비중이 50%를 초과하는 펀드는 개방형 설정이 금지되고 의무적으로 폐쇄형으로 운용되어야 한다. 그러나 영국, 독일 등 해외에서는 부동산펀드와 같은 실물자산 편입 펀드가 개방형으로 설정되어 운용되는 경우가 많다.

9) 한편, 이러한 의견에 반대하는 입장도 존재하는데, 대표적으로 미국 자산운용협회(Investment Company Institute: ICI)는 펀드 내 형평성 문제 및 선도자 우위 현상의 심각성이 과장되었으며 이것이 펀드런에 미치는 영향은 미미하다고 주장하였다(ICI, 2023). 그러나 대부분의 학술 문헌과 IMF, 국제결제은행(BIS), 금융안정위원회(FSB), 국제증권감독기구(IOSCO), 유럽시스템위험위원회(ESRB) 등 주요 국제기구는 해당 문제가 펀드런을 유발할 수 있다는 결론을 지지하고 있어, ICI의 입장은 아직 광범위한 공감대를 형성하지 못하고 있는 것으로 평가된다.

10) 채권형 펀드의 경우, 앞서 언급한 대차대조표 측면에서뿐만 아니라 경제적 기능 측면에서도 은행과 상당한 유사성을 보인다. 즉, 채권형 펀드는 단기 유동부채로 자금을 조달하여 차입자의 중장기 자금 수요를 충족시킴으로써, 전통적 은행 대출을 보완하는 대체 금융 중개 기능을 수행하는 것으로 평가된다(Claessens & Lewrick, 2021).

11) 개방형펀드의 구조적 특성이 회사채 및 국채 시장의 취약성을 확대하는 메커니즘에 대해서는 Jiang et al.(2022)과 Huang et al.(2025) 등의 연구에서 상세히 제시하였다.

12) Huang et al.(2025)은 코로나19 팬데믹으로 인한 시장 충격 상황에서 일반적인 ‘안전자산 선호현상(flight to safety)’이 관찰되지 않고 오히려 주식과 국채 가격이 동반 하락하는 이례적 현상에 주목하며, 개방형펀드의 구조적 취약성을 주요 원인 중 하나로 지목하였다. 이들은 채권형 펀드가 대규모 환매 요청에 직면했을 때 유동성 확보를 위해 국채를 우선적으로 매도하는 경향이 있음을 실증 분석하였고, 이를 근거로 2020년 3월에 나타난 국채 가격 급락이 바로 이들 펀드의 대규모 자금 유출에 상당 부분 기인했다고 진단하였다.

13) 현물 상환은 주로 대규모 투자를 하는 기관투자자를 대상으로 이루어진다.

14) 예를 들어, 러시아-우크라이나 전쟁 발발 및 그에 따른 서방 국가들의 제재 조치로 인해 특정 펀드가 보유 중이던 러시아 관련 자산의 처분이 장기간 불가능해진 상황을 생각해보자. 이 경우, 문제가 된 자산을 사이드 포켓으로 설정하여 기존 투자자들에게 지분율에 비례하여 수익증권 등을 배분하고, 나머지 유동성이 확보된 자산에 대해서만 정상적인 환매 절차를 진행함으로써 투자자 간 형평성을 보장할 수 있다. 사이드 포켓으로 분리된 자산은 향후 시장 여건이 호전되어 해당 자산의 처분이 가능해지는 시점에 현금화 과정을 거쳐 투자자에게 배분되거나 환매 재원으로 활용된다.

15) MMF는 일반적인 개방형펀드와 다른 특수한 구조를 가지고 있으므로, 논의의 간결성을 위해 이하 본고의 분석 대상에서 제외한다. 구체적으로, MMF는 단기자금 관리 목적으로 활용되다 보니 자금의 입출금이 빈번하게 일어나고 그 변동폭도 매우 크기 때문에 일반적인 개방형펀드에 비해 유동성 관리가 훨씬 더 중요하다. 이에 따라 MMF에서는 ADT 제도를 활용함에 있어서 현금흐름뿐만 아니라 펀드의 유동성 자산의 비중이 중요한 기준으로 작용한다. 예를 들어, 영국에서는 특정 유형의 MMF에 대해 주간 유동성 자산 비중이 30% 미만이면, 일일 순유출금액이 10%를 초과할 경우에만 ADT의 일종인 유동성 수수료(liquidity fees)를 사용할 수 있도록 하는 반면, 주간 유동성 자산이 10% 미만으로 떨어지면 순유출금액과 무관하게 유동성 수수료를 의무적으로 활용해야 한다. 또한 MMF는 보유한 채무증권의 신용도나 만기 특성에 따라 여러 가지 유형으로 구분되는데, 각각의 유형에 따라 ADT 규제가 서로 다르게 적용되기도 한다. 이러한 특수성으로 인해 FSB와 IOSCO는 MMF에 대해 별도의 권고안을 마련하고 있으며(FSB, 2021; IOSCO, 2012), 회원국들의 이행현황을 평가하는 보고서도 따로 발간하고 있다(FSB, 2024: IOSCO, 2015, 2020).

16) 순환매나 순유입 시 발생하는 시장충격비용 외에도 통상적인 거래비용, 세금과 같은 매매에 따른 제반 비용으로 인한 펀드 가치 희석도 포함한다.

17) 2013년 미국의 테이퍼 텐트럼은 당시 연방준비제도 의장 벤 버냉키가 양적완화 축소(tapering) 가능성을 시사하자 시장이 과민 반응하며 발생한 사건이다. 이로 인해 미국 국채 금리가 급등하고, 채권 가격은 급락했으며, 신흥국 시장에서도 대규모 자금 유출이 나타나는 등 글로벌 금융시장이 큰 변동성을 겪었다. 이 기간동안 정부나 중앙은행의 대규모 시장 개입은 없었기 때문에 펀드의 구조적 방어 메커니즘, 예를 들어 스윙 프라이싱의 효과를 분석하기에 이상적인 사례로 평가된다.

18) 자금흐름이 펀드 성과에 민감한 펀드는, 과거 데이터에서 자금 유입‧유출이 수익률 변화에 더 강하게 반응했던 펀드를 말하며, 이는 자금흐름과 과거 수익률 간의 회귀계수가 중앙값 이상인 펀드로 정의되었다.

19) 160개 펀드가 부분 스윙 방식을 채택한 반면, 완전 스윙 방식을 채택한 펀드는 30개로 나타났다.

20) 스윙 적용 주기는 일간(141개), 분기(53개), 월간(48개), 주간(37개) 순으로 나타났다. 일부 펀드는 코로나19 사태로 인한 시장 충격 기간 동안 주기를 변경함에 따라 중복 집계되었다.

21) 이러한 충격 비용까지 고려한 펀드는 13개에 불과하였다.

22) Bank of England(2021)의 상기 표본에서 이중가격과 ADL을 채택한 펀드는 각각 10%, 14% 수준에 그쳤다.

23) 예외적으로 부동산펀드(OPCI, OPPCI)에는 동 규정이 적용되지 않는다.

24) 한편, ESRB(2020)에서 당시 유럽의 30개국을 대상으로 현황을 파악한 결과, 스윙 프라이싱과 ADL을 모두 도입한 국가는 벨기에, 키프로스, 에스토니아, 프랑스, 아일랜드, 리히텐슈타인, 룩셈부르크, 네덜란드, 포르투갈, 영국 등 10개국이었으며, 스윙 프라이싱만 도입한 국가는 오스트리아, 스페인, 핀란드, 노르웨이 등 4개국이고, ADL만 도입한 국가는 이탈리아, 루마니아 등 2개국이었다. 반면, 스윙 프라이싱과 ADL, 환매수수료 제도 등 조사 대상 ADL을 모두 도입하지 않은 국가는 불가리아, 체코, 덴마크, 그리스, 크로아티아, 헝가리, 아이슬란드, 라트비아, 몰타, 스웨덴, 슬로베니아, 슬로바키아 등 12개국이었다.

25) 또한 개별 펀드의 약관과 무관하게 모든 펀드에서 예외적인 상황 발생 시 설정 및 환매 중단과 사이드 포켓을 활용할 수 있어야 한다.

26) SEC는 모든 주요 규제 제안에 대해 공개 의견을 수집한다. 이는 규제 입법 과정의 중요한 부분으로, SEC가 최종 규칙을 확정하기 전에 산업계, 투자자, 일반 대중으로부터 피드백을 받는 과정이다.

27) 이는 공모와 사모 방식을 통틀어서, 채권형과 MMF 등 모든 펀드 유형을 포함하여 집계한 금액이다.

28) 국내 채권형 펀드를 세부적으로 구분하면 단기채 펀드 및 채권형 ETF의 비중이 상대적으로 높은 편인데, 주요 선진국에서 활성화된 일반 회사채 및 하이일드 펀드 대비 이들의 유동성 불일치 문제는 비교적 낮은 수준으로 보인다. 그럼에도 불구하고 국내 회사채 시장의 전반적인 유동성이 그리 높지 않다는 점과 국내 채권형 ETF들이 현물 설정이 아닌 현금 설정 방식을 주로 채택하고 있다는 점 등을 감안하면, 국내에서도 채권형 펀드의 빠른 외형 성장은 잠재적으로 시스템 위험에 기여하는 요인으로 주목할 만하다.

29) 금융위원회(2021.8.3), 자본시장법 제230조 제5항 및 제249의8조 제2항 제3호, 영 제242조 제2항 제5호

30) 이 밖에도 개방형펀드에 대해 유동성 스트레스 테스트 실시 기준을 마련하고, 원칙적으로 모든 개방형펀드에 대해 매년 1회 이상 테스트를 실시하도록 하였다. 또한 테스트 결과 유동성 불일치 현상이 크게 나타날 경우, 자산배분을 조정하거나 유동성관리계획을 수립하는 등의 조치를 취하도록 하였다.

31) 예를 들어, 영국의 LTAF(Long Term Asset Fund)나 독일의 개방형 부동산펀드 사례는 적절한 유동성 관리 도구를 통해 비유동자산 투자와 유동성 제공이 양립 가능함을 보여준다.

32) 폐쇄형펀드는 통상 단위형으로 설정되어 규모를 확장하기가 어렵고, 만기가 설정되어 있어 지속적으로 운영되기 어렵다.

33) 금융투자협회가 2024년에 발간한 「금융투자회사의 컴플라이언스 매뉴얼 III편(자산운용)」은 환매수수료를 투자자가 집합투자규약에서 정하는 기간 이내에 환매를 청구하는 경우 지불하여야 하는 ‘징벌적 수수료’로 정의하며, 그 목적이 ‘단기매매자의 빈번한 환매청구에 따라 매매과정에서 발생하는 거래비용이 펀드의 잔존 수익자에게 전가되는 것을 방지’하는 데 있다고 설명한다. 따라서 현행 국내 환매수수료 제도는 펀드런 방지가 아닌 오로지 투자자의 단기매매에 따른 과도한 이익 추구 유인을 제한하려는 관점에서 마련되었음을 유추할 수 있다. 반면, 본고에서 논의하는 ADT는 단기매매자에 한정되는 개념이 아니며, 시장 스트레스 상황에서 선도자 우위 현상을 완화하여 시장 스트레스 상황에서의 펀드런 및 금융 시스템 위험을 방지하는 목적도 가지므로, 양자는 그 목적과 기능 면에서 상당한 차이가 있다.

참고문헌

금융위원회, 2021. 8. 3, 사모펀드 제도 전반이 금년 10월부터 대폭 변경됩니다, 보도자료.

금융투자협회, 2024, 금융투자회사의 컴플라이언스 매뉴얼 Ⅲ편(자산운용) 제7차 개정본.

AFG, 2020, Swing pricing and variable anti dilution levies(ADL) code of conduct for asset managers.

AMF, 2020, Overview and inventory of French funds' liquidity management tools.

AMF, 2021, Overview and inventory of French funds' liquidity management tools: Dynamic view since 2017 and update as at mid-2021.

Baena, A., Garcia, T., 2023, Swing pricing and flow dynamics in light of the Covid-19 crisis, Working paper.

BaFin, 2023, Investment funds: Liquidity management tools in practice.

Bank of England, 2021, Liquidity management in UK open-ended funds.

Capponi, A., Glasserman, P., Weber, M., 2020, Swing pricing for mutual funds: Breaking the feedback loop between fire sales and fund redemptions, Management Science 66, 3581-3602.

Capponi, A., Glasserman, P., Weber, M., 2023, Swing pricing: Theory and evidence, Annual Review of Financial Economics 15, 617-640.

Chen, Q., Goldstein, I., Jiang, W., 2010, Payoff complementarities and financial fragility: Evidence from mutual fund outflows, Journal of Financial Economics 97, 239-262.

Cipriani, M., Martin, A., McCabe, P., Parigi, B., 2014, Gates, fees, and preemptive runs, Federal Reserve Bank of New York, Staff Report.

Claessens, S., Lewrick, U., 2021, Open-ended bond funds: Systemic risks and policy implications, BIS Quarterly Review.

CSA, 2020, Guidance on effective liquidity risk management for investment funds, CSA Staff Notice 81-333.

CSSF, 2021, Swing pricing mechanism FAQ.

Dunne, P.. Emter, L., Fecht, F., Giuliana, R., Peia, O., 2023, Financial fragility in open-ended mutual funds: The role of liquidity management tools, European System of Financial Supervision working paper series 5.

ESMA, 2025, Final report: Guidelines on LMTs of UCTIS and open-ended AIFs.

ESRB, 2017, Recommendation of the European Systemic Risk Board, Official Journal of the European Union.

ESRB, 2020, A review of macroprudential policy in the EU in 2019.

FCA, 2023, Liquidity management multi-firm review.

FSB, 2017, Policy recommendations to address structural vulnerabilities from asset management activities.

FSB, 2021, Policy proposals to enhance money market fund Resilience.

FSB, 2022, Assessment of the effectiveness of the FSB's 2017 recommendations on liquidity mismatch in open-ended funds.

FSB, 2023, Revised policy recommendations to address structural vulnerabilities from liquidity mismatch in open-ended funds.

FSB, 2024, Thematic review on money market fund reforms.

Greene, J.T., Hodges, C.W., Rakowski, D.A., 2007, Daily mutual fund flows and redemption policies, Journal of Banking & Finance 31, 3822-3842.

Helmke, A., 2023, Will ETFs drive mutual funds extinct?

Huang, S., Jiang, W., Liu, X., Liu, X., 2025, Does liquidity management induce fragility in treasury prices? Evidence from bond mutual funds, The Review of Financial Studies 38, 337-380.

ICI, 2023, Summary of recent ICI research on first-mover advantage, dilution, and systemic risk in open-end funds.

ICI, 2025, Investment company fact book: A review of trends and activities in the investment company industry.

IMF, 2014, Global financial stability report: Risk taking, liquidity, and shadow banking.

IMF, 2015, Global financial stability report: Navigating monetary policy challenges and managing risks.

IMF, 2023, Global financial stability report: Safeguarding financial stability amid high inflation and geopolitical risks.

IOSCO, 2012, Policy recommendations for money market funds.

IOSCO, 2013, Principles of liquidity risk management for collective investment schemes.

IOSCO, 2015, Peer review of regulation of money market funds: Final report.

IOSCO, 2018a, Open-ended fund liquidity and risk management good practices and issues for consideration.

IOSCO, 2018b, Recommendations for liquidity risk management for collective investment schemes.

IOSCO, 2020, Thematic review on consistency in implementation of money market funds reforms.

IOSCO, 2022, Thematic review on liquidity risk management recommendations.

IOSCO, 2023, Anti-dilution liquidity management tools guidance for effective implementation of the recommendations for liquidity risk management for collective investment schemes.

IOSCO, 2025a, Guidance for open-ended funds for effective implementation of the recommendations for liquidity risk management.

IOSCO, 2025b, Revised recommendations for liquidity risk management for collective investment schemes.

Jiang, H., Li, Y., Sun, Z., Wang, A., 2022, Does mutual fund illiquidity introduce fragility into asset prices? Evidence from the corporate bond market, Journal of Financial Economics 143, 277-302.

Jin, D., Kacperczyk, M.B., Kahraman, F.S., Kahraman B., Suntheim F., 2022, Swing pricing and fragility in open-end mutual funds, The Review of Financial Studies 35(1), 1-50.

JITA, 2016, Response letters to FSB.

JITA, 2023, Response letters to FSB.

Koo, G., 2007, Mutual Fund Flows and Liquidity.

Lewrick, U., Schanz, J., 2017, Is the price right? Swing pricing and investor redemptions, BIS Working Papers.

Lewrick, U., Schanz, J., 2023, Towards a macroprudential framework for investment funds: Swing pricing and investor redemptions, International Journal of Central Banking 19(3), 229-267.

Lewrick, U., Schanz, J., Carpantier, J.F., Rasque, S., 2022, An assessment of investment funds' liquidity management tools, Commission de Surveillance du Secteur Financier working paper.

Liang, J., 2020, Corporate bond market dysfunction during COVID-19 and lessons from the Fed's response, Hutchins Center Working Paper #69.

Ma, Y., Xiao, K., Zeng, Y., 2024, Bank debt, mutual fund equity, and swing pricing in liquidity provision, Working Paper.

MAS, 2016, Guidelines on liquidity risk management practices for fund management companies (SFA04-G08).

SFC, 2016, Circular to management companies of SFC-authorised funds on liquidity risk management.

SFC, 2020, Circular to management companies and trustees and custodians of SFC-authorized funds.

Wu, S., Wong, H., Fong, J., Pak-Wing, T., 2024, Does swing pricing reduce investment funds' liquidity risk in times of market stress? Evidence from the March-2020 episode, The North American Journal of Economics and Finance 72, 102-118.

개방형펀드(open-end fund)는 전통적으로 투자자가 언제든지 자유롭게 환매할 수 있도록 하여 높은 수준의 유동성을 제공한다. 그러나 편입자산의 속성과 무관한 일률적인 유동성 보장이라는 구조적 특징이 투자자의 수동적 지위1)와 결합하면서 투자자 간 형평성 문제를 야기한다. 이는 단순한 불공정 문제를 넘어 펀드런(fund run) 위험을 증대시켜 궁극적으로 금융시장 전체의 안정성을 위협하는 요인으로 작용할 수 있다. 본 연구는 이러한 문제를 해결할 수 있는 방안으로 지분희석 방지 유동성 관리 도구(Anti-Dilution Liquidity Management Tools: ADT)를 소개하고, 글로벌 도입 현황을 살펴봄으로써 관련 논의 활성화에 기여하고자 한다.

1. 투자자 간 형평성 문제

먼저, 다음의 예시를 살펴보자. 펀드재산의 70%를 비유동자산에 투자하는 총 100억원 규모의 개방형펀드가 있으며, 해당 비유동자산의 매수 및 매도 거래비용은 모두 5%라고 가정하자.2) 이 펀드에 100억원의 신규 자금이 유입될 경우, 신규 투자자가 펀드 지분의 50%를 취득하면서 기존 투자자의 지분율 합계는 50%로 감소한다. 이후 펀드는 비유동자산 목표 비율(70%)을 유지하기 위해 신규 유입 자금 중 70억원을 비유동자산 매입에 사용하게 되고 이때 매수대금의 5%인 3.5억원의 거래비용이 발생한다. 이 거래비용으로 인해 펀드의 총자산가치는 200억원에서 196.5억원으로 감소하고, 기존 투자자의 총 지분 가치 역시 최초 100억원에서 98.25억원(196.5억원 × 50%)으로 하락한다. 결과적으로 기존 투자자는 신규 자금 유입으로 인해 1.75%의 손실을 입게 된다.

반대로, 100억원 규모의 동일한 펀드에서 30억원의 환매 요청이 발생하는 경우를 가정해 보자. 펀드매니저는 보유한 유동자산 30억원을 활용해 환매에 우선 대응하게 되고3) 포트폴리오 내 비유동자산 비중은 일시적으로 70%를 초과하게 된다. 이후 목표 비중(70%)을 복원하기 위해 펀드는 비유동자산 70억원 중 21억원(30%)을 매각하게 되고 그 과정에서 매도대금의 5%인 1.05억원의 거래비용이 발생하며, 이는 또다시 펀드에 잔류한 투자자에게 전가된다. 결과적으로 잔존 투자자의 총 지분 가치는 70억원에서 68.95억원으로 감소하여 1.5%의 손실을 보게 된다.

개방형펀드는 통상 투자자에게 상시적인 설정 및 환매 기회를 보장하며, 높은 수준의 유동성을 제공하고, 환매자는 펀드에 편입된 자산의 실제 매매 여부와 무관하게 순자산가치(Net Asset Value: NAV)에 따라 투자금을 회수할 수 있다. 그러나 위의 사례처럼 소형주, 회사채, 부동산과 같이 유동성이 낮은 자산을 주로 편입한 펀드의 경우, 이러한 유동성 공급 기능이 투자자 간 형평성 문제를 야기하는 원인으로 작용한다. 구체적으로 펀드의 설정 및 환매 과정에서 발생하는 거래비용이 해당 거래에 참여하지 않은 기존 투자자의 지분 가치를 희석시킬 수 있는 것이다. 만약 환매가 집중적으로 발생하는 시기에 시장의 유동성이 부족하다면, 남아있는 투자자는 먼저 환매를 신청한 투자자에 비해 명시적 거래비용뿐만 아니라 매도로 인한 가격 충격4)까지 추가로 부담해야 해서 지분 가치 희석 효과가 더욱 심해지게 된다.

2008년 글로벌 금융위기 이후 축적된 다수의 실증 및 이론 연구들은 펀드 내 투자자 간 형평성 문제가 금융시장 전반의 안정성을 위협하는 중대한 요인이 될 수 있음을 지적하고 있다.5) 구체적으로 이러한 형평성 문제는 투자자들 사이에 이른바 ‘선도자 우위(first-mover advantage)’ 현상을 유발한다. 즉, 특정 펀드에서 부정적 외부 충격 등으로 대규모 환매가 예상될 경우, 투자자들은 지분 가치 희석 위험을 피하고자 다른 투자자보다 먼저 환매를 신청하려는 유인을 갖게 된다.6) 이러한 투자자들의 선제적 환매 경쟁은 잘 알려진 은행의 ‘뱅크런(bank run)’과 유사한 메커니즘을 통해 대규모 자금 유출, 즉 ‘펀드런’을 촉발할 수 있다.7)

펀드 내 형평성 문제는 해당 펀드가 보유한 자산의 유동성 수준과 밀접한 연관성을 가지며, 특히 회사채에 주로 투자하는 채권형 펀드나, 부동산과 같이 실물자산을 주요 투자대상으로 하는 펀드에서 두드러지게 나타난다.8) 나아가 일반적으로 유동성이 높다고 인식되는 주식형 펀드라 할지라도, 거래가 부진한 중소형주나 신흥국 주식 등 비유동성 자산을 편입할 경우 유사한 문제가 발생할 수 있다(Chen et al., 2010). 특히 2008년 글로벌 금융위기나 2020년 코로나19 팬데믹과 같은 극단적 시장 스트레스 상황에서는 자산 유형과 무관하게 시장 전반의 유동성이 급격히 경색될 수 있고 이는 광범위한 펀드런으로 이어져 금융 시스템의 안정성을 위협하는 요인이 된다.9)

반면, 폐쇄형펀드 및 상장지수펀드(ETF)에 한해서는 이러한 투자자 간 형평성 문제가 구조적으로 발생하기 어려운 것으로 평가된다. 이는 폐쇄형펀드가 만기전 환매를 원칙적으로 제한하고, ETF는 투자자가 순자산가치가 아닌 거래소의 실시간 시장가격(market price)으로 지분을 매매하는 구조적 특징에 기인한다. 특히 현물로 설정상환이 일어나는 전통적인 ETF의 경우 지분희석 효과가 없으므로 장기성과의 측면에서 보면 일반적인 공모펀드보다 유리하다는 주장도 있다(Helmke, 2023).

2. 금융시장 안정성에 미치는 영향

2020년 3월 코로나19 팬데믹을 계기로 하여 개방형펀드의 구조적 취약점이 금융시장 안정성에 미치는 파급 효과에 대한 국제적 관심이 고조되었다. 펀드런이 발생하면 해당 펀드는 환매 요구에 대응하기 위해 단기간에 보유 자산을 대량 매각해야 하므로 관련 자산의 가격 급락을 유발할 수 있다. 특히 대형 펀드에서 자산 매각이 시작될 경우, 추가적인 가격 하락을 우려한 투자자들이 ‘선도자 우위’ 현상을 고려하여 서둘러 자금 회수에 나서면서 유사 자산을 보유한 다른 펀드로도 위기가 확산되는 연쇄적 전염 효과(contagion effect)가 발생한다. 결과적으로 이러한 연쇄적인 펀드런은 또다시 자산 가격 하락 압력으로 이어지는 악순환을 유발하여 금융시장 전반의 유동성을 급격히 위축시킬 뿐만 아니라, 실물경제에도 부정적인 파급 효과를 미칠 수 있다.

특히 2008년 글로벌 금융위기 이후 채권형 펀드 시장이 전례 없는 속도로 팽창함에 따라, 이들의 시스템 위험 기여 가능성에 대한 논의가 활발하게 이루어지고 있다. 전 세계 개방형 채권형 펀드의 총 순자산 규모는 2024년 말 기준 약 13.8조달러에 달하며, 이는 2010년 대비 약 126% 증가한 수치다(ICI, 2025). IMF(2015)는 글로벌 금융위기 이후 강화된 규제로 인해 은행 산업에서 디레버리징(deleveraging) 현상이 확대되면서, 선진국을 중심으로 자산운용 산업이 그 빈자리를 메움으로써 금융 시스템 내에서 차지하는 중요성이 증대되었으며, 특히 채권형 펀드를 통한 신용 중개가 크게 증가했다고 분석하였다.10) 또한 개방형펀드는 유동성 공급 기능을 제공하여 전문성이 비교적 낮은 투자자들도 회사채를 비롯한 광범위한 금융상품에 접근할 수 있게 함으로써 결과적으로 채권 시장에 대한 투자자 저변을 확대하는 데 크게 기여하였다.

구체적으로, Jiang et al.(2022)은 뮤추얼 펀드가 2019년 말 기준으로 약 1조 8,900억달러 규모의 회사채를 보유하고 있으며, 이는 당시 전체 회사채 발행 잔액인 9조 6,000억달러의 약 20%에 해당하는 규모라고 분석하였다. 특히 고수익 회사채(high-yield corporate bond) 시장으로 한정할 경우, 뮤추얼 펀드의 보유 비중은 40%를 상회하는 것으로 추정된다. 나아가 Liang(2020)은 채권형 펀드의 국채 보유 규모가 이미 은행 및 브로커-딜러(broker-dealer)의 수준을 넘어섰으며, 이들 펀드가 연기금이나 보험사와 같은 여타 기관투자자에 비해 훨씬 더 빈번한 거래를 통해 국채 시장의 가격 발견(price discovery) 과정에 미치는 영향력이 지대함을 지적한 바 있다.

이러한 상황에서 채권 시장에 큰 충격이 발생할 경우, 투자자 간 형평성 문제가 펀드런을 초래하고, 다른 펀드로의 연쇄적 전염 효과를 야기한다면, 펀드로 인해 시장 충격이 증폭되어 결국 금융 시스템에 중대한 위협이 될 수 있다. 금융시장의 주요 참여자인 기관투자자들은 채권을 대량 보유하거나 이를 담보로 하여 다른 투자활동을 하는 경우가 많은데, 펀드런으로 인해 염가 매각(fire sales)이 늘어나면, 이들의 대차대조표에 부정적 영향을 미치고, 담보 가치가 하락하여 이를 매개로 한 투자활동에 중대한 지장이 생기게 된다. 또한 신용 경색으로 인해 은행, 기업 및 국가에 대한 신용 자금 조달을 감소시키는 등 광범위한 거시 금융적 결과를 초래할 수 있다(IMF, 2015).11)

실제로 코로나19 팬데믹 충격이 정점에 이르렀던 2020년 3월에는 불과 16일이라는 짧은 기간 동안 전 세계 개방형 채권펀드에서 전체 순자산의 약 5~6%에 달하는 대규모 자금 유출 사태가 발생하였다(Claessens & Lewrick, 2021; Huang et al., 2025). 이로 인한 충격은 회사채 시장을 넘어 소위 안전자산으로 인식되던 국채 시장에까지 파급되었으며,12) 결국 각국 정부 및 중앙은행의 직접적인 시장 개입을 초래하였다. 비록 미국과 유럽 중심의 대규모 시장 개입을 통해 채권 시장은 빠르게 정상화되었지만, 이 사건은 각국 정부, 학계, 국제기구에서 채권형 펀드의 구조적 취약점이 금융 시스템에 미치는 영향에 대한 경각심을 크게 일깨우는 계기가 되었다.

3. 대응 수단

펀드 내 투자자 간 형평성 문제가 시스템 위험으로 전이될 수 있다는 인식이 국제 사회에서 확산되면서, 이를 완화하기 위한 정책적 방안 모색이 활발히 이루어지고 있다. 현재까지 논의되거나 제안된 주요 방안은 대체로 세 가지 범주로 구분할 수 있다.

첫째, 펀드 자체적으로 충분한 규모의 유동성 완충자본(liquidity buffer)을 확보하여, 일상적인 수준을 넘어서는 투자자의 환매 요청에도 효과적으로 대응할 수 있도록 하는 접근법이다. 펀드가 총자산의 일정 비율 이상을 현금 또는 단기 국채와 같이 유동성이 매우 높은 자산으로 보유하도록 의무화하는 방식이 대표적이다. 이러한 규제는 대규모 환매 발생 시 비유동자산의 염가 매각 압력을 완화하는 순기능이 있다. 그러나 다른 한편으로, 평상시에는 상대적으로 낮은 수익률을 감수해야 하므로 전체 펀드 운용의 효율성을 저해할 수 있다는 단점이 지적된다(Claessens & Lewrick, 2021). 위기 상황 발생 시 펀드가 금융기관으로부터 일시적인 단기 차입을 통해 환매 자금을 조달할 수 있도록 허용하는 방안 역시 이러한 유동성 완충자본 확보 전략의 일환으로 볼 수 있다.

둘째는 투자자의 환매 규모, 주기, 또는 형태 자체를 제한함으로써 펀드의 급격한 자금 유출을 통제하는 방식이다. 이러한 접근법에는 일반적으로 ‘수량 기반 유동성 관리 도구(Quantity-based Liquidity Management Tools)’로 통칭되는 다양한 정책 수단들이 포함되며, 대표적인 예로는 특정 기간 동안의 총 환매 규모를 펀드 순자산의 일정 비율 이내로 제한하는 ‘환매 게이트(redemption gates)’ 정책을 들 수 있다. 환매 게이트는 통상적으로 투자자들의 환매 요청이 특정 임계값을 초과하여 단기간에 집중될 경우 한시적으로 발동되며, 이 경우 접수된 모든 환매 요청에 대해 사전에 설정된 특정 기간(예: 매월) 동안 펀드 순자산의 일정 비율(예: 5%)에 해당하는 금액까지만 각 투자자의 청구액에 비례하여 지급하고 잔여 요청분은 다음 기간으로 이연시키는 방식으로 운영된다. 투자자가 환매를 요청한 시점부터 실제 현금을 지급받기까지 소요되는 기간, 즉 ‘통지 기간(notice period)’을 사전에 장기로 설정하거나, 위기 상황에서 일시적으로 늘리는 조치 역시 이러한 유형의 관리 도구에 해당한다. 예를 들어 독일 개방형 부동산펀드의 경우, 투자자가 자금을 회수하기 위해서는 최소 12개월 이전에 환매 의사를 통지하도록 법으로 규정하고 있으며, 이때 환매가격은 최초 요청일이 아닌 실제 자금 수령 시점의 순자산가치를 기준으로 산정된다. 이러한 장치들은 펀드매니저가 비유동자산을 무리하게 처분하지 않고 적정 가격에 매각할 수 있는 시간적 여유를 제공하며, 거래비용이 반영된 공정한 가격으로 환매가 이루어지도록 유도함으로써 선도자 우위 문제를 완화하는 데 기여한다.

이 외에도 시장 위기 상황에서 펀드가 일시적으로 환매를 전면 중단(suspension of redemptions)하는 조치를 취할 수도 있으며, 자산 매각 대신 펀드가 보유한 자산 그대로 투자자에게 상환하는 ‘현물 상환(redemption in-kind)’ 방식도 활용될 수 있다.13) 마지막으로, 시장 상황의 급격한 변화로 인해 특정 자산의 매각이 불가능해진 경우, 문제가 되는 자산만을 별도의 회계 계정인 ‘사이드 포켓(side pockets)’으로 분리하여 관리하는 방법도 활용될 수 있다.14)

그러나 이러한 수량 기반 유동성 관리 도구들은 펀드가 본래 제공해야 할 유동성 공급 기능을 투자자의 기대와 달리 제약할 수 있다는 점에서, 주로 시장 상황이 극도로 불안정한 경우에 한시적으로 활용되는 경향이 있다. 또한, 대부분 사후적인 대응 수단이라는 점에서 개방형펀드의 구조적 취약성을 근본적으로 예방하는 데에는 명확한 한계가 있다는 점이 지적된다.

셋째는 ADT를 활용하여 펀드의 신규 설정 및 환매 과정에서 발생하는 거래비용을 해당 거래를 유발한 투자자가 직접 부담하도록 내부화(internalize)하는 접근법이다. 즉, 펀드 자금의 순유입 또는 순유출이 발생하여 펀드가 포트폴리오 조정을 위해 추가적인 자산 매매 거래를 수행해야 할 경우, 그 거래를 유발한 투자자에게 예상되는 명시적‧암묵적 거래비용을 부과하는 방식이다. 이렇게 징수된 비용은 펀드 자산으로 귀속되어, 해당 거래로 인해 기존 잔존 투자자들이 겪을 수 있는 지분 가치 희석을 방지하거나 보전하는 데 사용된다. 대표적인 ADT로는 ‘스윙 프라이싱(swing pricing)’과 ‘지분희석 방지 부과금(Anti-Dilution Levy: ADL)’ 등이 있으며, 이러한 ADT의 구체적인 유형과 작동 메커니즘에 대해서는 Ⅱ장에서 보다 상세히 논의하기로 한다.

ADT는 펀드가 제공하는 본연의 유동성 공급 기능을 저해하지 않으면서도 투자자 간 형평성 문제를 효과적으로 해결하여 펀드런 발생 가능성을 사전에 차단할 수 있다는 점에서, 이론적으로는 가장 이상적인 유동성 관리 방안으로 여겨진다. 그러나 실제 운용 과정에서는 설정 또는 환매를 실행하는 투자자에게 부과해야 할 정확한 거래비용의 수준을 사전에 예측하고 산정하기가 매우 어렵다는 현실적 제약이 따른다. 또한, 거래비용을 정밀하게 추정하기 위해서는 개별 편입자산의 매수‧매도 호가 스프레드(bid-ask spread)를 비롯한 방대한 양의 시장 데이터를 지속적으로 수집‧분석해야 하므로, 이에 따른 추가 운영 비용이 발생한다는 점도 부담으로 작용한다. 나아가, 거래 유발 투자자에게 거래비용을 추가로 부과하는 방식은 해당 제도에 익숙하지 않은 일반투자자들의 심리적 거부감을 유발할 수 있으며, 이는 결국 치열한 경쟁환경에 노출되어 있는 자산운용사가 ADT 도입을 주저하게 만드는 요인으로 작용할 수 있다. 실제로 Capponi et al.(2020)의 연구는 단기적 투자 성향을 가진 투자자들이 ADT 적용 펀드를 선호하지 않음에 따라, ADT를 도입한 펀드가 다수인 시장 환경에서는 오히려 ADT를 도입하지 않은 소수의 펀드가 단기 투자 자금을 유치하는 데 있어 일종의 반사 이익을 얻게 되는 역선택(adverse selection) 문제가 발생할 수 있음을 지적한 바 있다.

이하 본 연구에서는 앞서 제시된 세 가지 유동성 관리 방안 범주 중 특히 마지막 유형인 ADT에 초점을 맞추어 심층적으로 분석하고자 한다. 본 연구가 ADT에 주목하는 이유는, 이 방식이 펀드 유동성 위험 관리 및 투자자 간 형평성 문제 해결을 위한 효과적인 수단으로서 최근 학계와 실무에서 가장 활발히 연구되고 있으며, 일부 선진 금융시장을 중심으로 그 도입 및 활용이 확대되고 있기 때문이다. 실제로 FSB와 IOSCO 등 주요 국제금융기구들은 정책 권고를 통해 다양한 유동성 관리 도구 중에서 특히 ADT의 적극적인 도입과 활용을 강조하고 있으며, IOSCO는 2023년에 ADT 적용에 관한 구체적인 가이드라인을 별도로 발표하기도 하였다. 전 세계 주요국들은 이들 국제기구의 권고안을 바탕으로 자국 금융시장에 ADT를 도입하는 방안을 적극적으로 검토‧논의해 왔으며, 특히 유럽연합(EU)을 중심으로 한 다수의 국가에서 이미 ADT 도입을 제도화하였거나 관련 논의를 활발히 진행 중이다.15)

이러한 국제적 흐름과 대조적으로, 국내에서는 아직 ADT 도입에 대한 논의가 본격적으로 공론화되지 못하고 있는 실정이다. 따라서 본 연구는 향후 국내 금융당국 및 시장 참여자들이 ADT 도입 여부를 정책적으로 검토하고 사회적 합의를 도출하는 과정에서 필요한 기초자료와 문헌 분석 결과를 제공함으로써 관련 논의 활성화에 기여하고자 한다.

이하 본 연구의 구체적인 구성은 다음과 같다. 먼저 Ⅱ장에서는 ADT의 주요 유형별 특징과 작동 원리를 상세히 고찰한다. 이어서 Ⅲ장에서는 FSB 및 IOSCO 등 주요 국제기구의 ADT 관련 정책 권고 내용을 심층적으로 검토하고, IV장에서는 이러한 권고에 따라 ADT를 도입‧운용하거나 검토 중인 해외 주요국의 사례 및 현황을 조사‧분석한다. 이상의 분석 결과를 종합하여 V장에서는 국내 도입 논의의 필요성과 정책제언을 제시하며 연구를 마무리한다.

Ⅱ. ADT의 개념

1. ADT의 종류 및 작동 방식

ADT는 대규모 자금 유입이나 유출 시 발생하는 잔존 및 기존 투자자들의 펀드 가치 희석 및 선도자 우위 현상을 방지하기 위한 유동성 관리 기법이다.16) ADT는 설정이나 환매로 인해 발생하는 펀드의 거래비용을 해당 거래를 유발한 투자자에게 부담시킴으로써, 다른 투자자들의 펀드 가치가 희석되는 것을 방지하는 것을 기본 원칙으로 한다. 이를 통해 펀드 투자자 간 형평성 문제를 완화할 수 있다.

2013년부터 개방형펀드의 희석방지 유동성 위험 관리에 대한 지속적인 관심을 보여온 IOSCO는 2018년에 ‘Open-ended Fund Liquidity and Risk Management’ 보고서를 통해 스윙 프라이싱, ADL, 매수‧매도 가격 기준 평가(valuation at bid or ask prices)라는 세 가지 ADT를 제시하였다. 이후, 2023년 ‘Anti-Dilution Liquidity Management Tools’ 보고서를 통해 이중가격(dual pricing)과 설정‧환매수수료(subscription / redemption fees)를 추가하여 총 다섯 가지 ADT 중 선택하여 활용할 것을 권고하였다.

이에 본 보고서는 다섯 가지 ADT의 개념을 살펴본다. 그중 실무적 활용도가 상대적으로 낮은 매수‧매도 가격 기준 평가와 이중가격에 대해서는 기본 개념을 간략히 설명하는 데 그치고, 보다 실질적인 적용 가능성을 지닌 스윙 프라이싱, ADL, 설정‧환매수수료를 중심으로 구체적인 적용 방법과 해외 도입 사례를 심층 분석한다.

ADT는 크게 두 가지 방식으로 구분된다. 첫째는 펀드의 기준가격을 조정하는 방식으로, 대규모 환매 시에는 원래의 펀드 기준가보다 낮은 가격이 설정되어 환매자에게 비용을 부과하고 대규모 설정 시에는 통상적인 펀드 기준가 보다 높은 가격을 적용하여 가입자에게 비용을 부담하게 한다. 둘째는 펀드 기준가격을 조정하지 않고 환매자와 가입자에게 별도의 수수료를 부과하는 방식이다. 기준가격 조정 방식에는 스윙 프라이싱, 매수‧매도 가격 기준 평가, 이중가격이 있으며, 수수료 부과 방식에는 ADL과 설정‧환매수수료가 있다.

가. ADT – 기준가격 조정형

펀드 기준가는 펀드 매매 시 기준이 되는 금액이다. 스윙 프라이싱, 매수‧매도 가격 기준 평가, 이중가격은 기준가를 조정하여 환매 및 가입자에게 희석방지 비용을 부과하는 방식이기 때문에, 현재 국내에서 기준가가 어떤 방식으로 산정되는지 이해하고 이를 비교함으로써 이 세 가지 도구의 개념을 보다 쉽게 파악할 수 있다.

자본시장법 제238조는 집합투자재산의 평가 및 기준가격 산정에 관한 기본 원칙을 규정하고 있다. 제238조 제1항은 집합투자업자가 집합투자재산을 대통령령이 정하는 방법에 따라 시장가격을 우선으로 평가하되, 신뢰할 만한 시가가 없는 경우에는 대통령령이 정하는 공정가액으로 평가해야 한다고 명시한다. 이와 관련하여 금융투자협회는 집합투자재산 회계처리 가이드라인을 통해 구체적인 평가 기준을 제시하고 있다. 상장주식, 상장 집합투자증권, 상장채권 등은 평가기준일 최종시가로, 국내 파생상품은 공표가격으로, 비상장 주식은 취득원가 또는 채권평가회사‧회계법인이 제공한 가격정보를 기준으로 하는 등 집합투자재산 평가에 관한 명확한 지침을 제공하고 있다.

자본시장법 제238조 제6항은 집합투자증권의 기준가격 산정에 관한 기본 원칙을 규정하고 있다. 제1항에 따라 계산된 집합투자재산의 평가결과를 바탕으로 대통령령이 정하는 방법에 따라 기준가격을 산정해야 하며, 구체적인 산정 방법은 다음과 같다.

스윙 프라이싱은 집합투자기구의 자산부채 평가 과정에서 개별 종목의 평가 방식은 유지하면서 기준가격 산정 시 스윙 팩터(swing factor)를 적용하는 방법이다. 스윙 팩터는 환매나 설정 요청에 따른 증권 매매 과정에서 발생하는 매수‧매도 가격압력과 거래비용으로 인한 기존 투자자의 가치 희석을 방지하기 위해 포괄적으로 조정하는 계수로, 일반적으로 백분율로 표시된다. 이 조정계수를 승수로 적용하여 ‘(자산총액 - 부채총액) × 스윙 팩터’의 형태로 최종 순자산가치가 계산된다.

여기서 자산총액, 부채총액, 집합투자증권 총수의 정의는 기존의 계산방식과 동일하다. 스윙 팩터는 자금흐름의 방향성에 따라 달라진다. 순유입 국면에서는 순자산가치가 상향 조정되어 기준가를 인상하고, 순유출 국면에서는 하향 조정되어 기준가를 인하하는 방식으로 펀드 내부적으로 산정된다.

반면 매수‧매도 가격 기준 평가는 펀드 자산을 평가 할 때 펀드 자금흐름의 방향에 따라 매수호가(bid price) 또는 매도호가(ask price)로 자산 평가 기준을 전환하는 절차를 의미한다. 구체적으로 순유출이 있을 때는 매수호가를 기준으로 순자산가치를 계산하고, 순유입이 있을 때는 매도호가를 기준으로 순자산가치를 계산한다. 이 기법은 일정 임계값을 설정하여 순유입 또는 순유출이 특정 규모를 초과할 경우에만 선택적으로 적용하는 방식으로 운용될 수 있다.

이중가격은 환매자와 가입자에게 각기 다른 가격을 적용하는 방식으로, 펀드는 상시 두 가지 기준가격을 유지하게 된다. 이중가격의 산정 방식은 크게 두 가지 접근법이 존재한다. 첫째, 스윙 프라이싱과 유사한 메커니즘으로 기존 순자산가치에 일정 스프레드를 가감하여 조정하는 방식이다. 여기서 펀드의 매수가격과 매도가격 간의 차이인 스프레드는 해당 운용사가 추정하며, 현재 시장 상황에서의 유동성 비용을 반영하기 위해 동적으로 조정될 수 있다. 둘째, 매수‧매도 호가 체계를 활용하여 환매자에게는 매수호가 기준의 순자산가치를, 가입자에게는 매도호가 기준의 순자산가치를 각각 적용하여 다른 기준가격을 계산하는 방식이다. 후자의 경우 역시 자산평가 원칙에 관한 현행 법규와의 정합성 측면에서 제약이 있다.

유동성 관리 도구 중 매수‧매도 가격 기준 평가나 이중가격은 실무적 활용도가 제한적이며, 대다수 국가에서 자산평가방식의 법적 일관성 측면이나 이원화된 가격체계 유지에 관한 규제적 정합성이 미흡하다는 한계가 있어, 본고의 논의에서는 심층적으로 다루지 않기로 한다. 반면, 기준가 조정 방식의 유동성 관리 도구인 스윙 프라이싱은 유럽 금융시장에서 광범위하게 채택되어 실무적 적용 사례가 풍부하므로 면밀하게 고찰한다.

나. 스윙 프라이싱의 적용

앞서 보았듯, 스윙 프라이싱은 스윙 팩터를 적용하여 기준가를 조정함으로써 거래비용으로 인한 기존 투자자 가치 희석을 완화한다. 이는 순환매 시에는 기준가를 하향 조정하고, 순설정 시에는 상향 조정함으로써 거래비용을 실제 자금흐름을 유발한 투자자에게 귀속시킨다.

스윙 프라이싱의 구현 방식은 크게 완전 스윙 프라이싱(full swing pricing)과 부분 스윙 프라이싱(partial swing pricing)으로 분류된다. 완전 스윙 프라이싱은 순자금흐름의 규모와 무관하게 모든 거래일에 스윙 팩터를 적용하여 기준가를 조정하는 방식으로, 거래비용을 항시 반영한다는 장점이 있으나 소규모 자금흐름에도 가격 조정이 이루어져 과도한 변동성을 초래할 수 있다는 단점이 있다. 반면, 부분 스윙 프라이싱은 순자금흐름이 사전 설정된 스윙 임계값(swing threshold)을 초과할 경우에만 선택적으로 스윙 팩터를 적용하는 방식으로, 유의미한 거래비용이 발생할 것으로 예상되는 상황에서만 가격 조정이 이루어진다는 점에서 보다 정교한 접근법으로 평가된다.

스윙 프라이싱의 적용을 위해서는 스윙 임계값과 스윙 팩터라는 두 가지 핵심 요소를 결정해야 한다. 펀드의 스윙 임계값 설정 시에는 다음과 같은 정보를 종합적으로 고려할 수 있다. 첫째, 정상 시장과 스트레스 상황에서의 집합투자증권에 대한 과거 순매수 또는 순환매의 규모, 발생 빈도 등의 패턴을 참고할 수 있다. 이는 펀드의 자금흐름 패턴을 이해하고 어느 수준에서 유의미한 펀드 가치 희석이 발생하는지를 식별하는 데 중요한 기초 자료가 된다. 만약 극단적인 자금흐름이 발생하는 시기가 있다면 그 동안 임계값을 일시적으로 하향 조정하는 동적 임계값 설정 방식도 고려할 수 있다. 둘째, 펀드의 투자 전략과 포트폴리오 구성 자산의 유동성 특성을 고려하여 임계값을 정할 수 있다. 예를 들어, 하이일드 채권이나 소형주에 투자하는 펀드는 거래비용이 높고 유동성이 낮아 더 낮은 임계값이 적합할 수 있으며, 반대로 대형 주식이나 국채에 투자하는 펀드는 상대적으로 높은 임계값이 적절할 수 있다. 셋째, 펀드의 현금 및 현금성 자산 보유 수준, 차입 약정 및 기타 가용 자금원에 대한 평가가 도움이 된다. 현금 보유금액이 충분한 펀드는 일정 수준의 환매를 현금으로 대응할 수 있어 포트폴리오 거래 필요성이 줄어들므로, 이러한 유동성 버퍼 수준을 임계값 설정에 고려해야 하며, 마찬가지로 신용한도나 기타 유동성 확보 수단의 가용성도 중요한 요소이다. 이러한 다차원적 요소들을 체계적으로 고려함으로써 펀드 특성과 시장 환경에 최적화된 스윙 임계값을 도출할 수 있다.

스윙 팩터 산정 시 고려해야 할 요소로는 해당 거래일에 발생할 순매수 또는 순환매로 인해 발생할 것으로 예상되는 모든 단기 비용이 고려대상이 될 수 있다. 여기에는 가격 압력으로 인한 펀드 가치 희석 효과가 포함되며, 이는 특히 하이일드 채권이나 신흥국 주식 등 유동성이 제한된 자산에서 상당한 비중을 차지할 수 있다. 또한 매수 또는 환매로 인해 발생하는 자산 구입이나 판매에서 발생하는 거래 및 중개수수료도 중요한 요소이다. 추가적으로 환매를 충족시키기 위한 차입 비용도 고려 대상이 되는데, 이는 특히 대규모 환매 상황에서 펀드가 보유 자산을 즉시 매각하는 대신 단기 차입을 통해 유동성을 확보하는 경우에 발생하는 비용을 의미한다. 마지막으로, 스윙 팩터에 상한을 설정하는 방안을 고려할 수 있다. 이러한 상한 설정은 투자자 보호와 시장 안정성을 확보하는 안전장치로 기능하며, 극단적 시장 상황에서도 과도한 가격 조정을 방지하는 역할을 한다.

다. 수수료 부과 방식 - ADL과 설정‧환매수수료

펀드 기준가를 조정하지 않고 환매자나 가입자에게 별도의 수수료를 부과하는 방식으로도 펀드 가치 희석을 완화할 수 있다. 이러한 접근법 중 대표적인 두 가지는 ADL과 설정‧환매수수료이다.

ADL은 순자금흐름에 따른 유동성 비용을 직접적으로 해당 자금흐름을 발생시킨 투자자에게 귀속시키는 방법이다. 여기에는 다양한 적용 방식이 있다. 펀드는 순환매‧순유입 여부와 관계없이 모든 환매자나 가입자에게 일괄적으로 부과금을 징수할 수도 있고, 순환매 발생 시에는 환매자에게만, 순유입 발생 시에는 가입자에게만 유동성 비용에 상응하는 금액을 부과할 수도 있다. 또한, 이 부과금을 시장 유동성 상황에 기반하여 동적으로 조정할 수 있다. 예컨대, 시장 스트레스 상황이나 유동성이 현저히 저하된 시기에는 부과금률을 상향 조정함으로써 증가된 거래비용을 적절히 반영할 수 있다. 반대로, 시장 유동성이 양호한 시기에는 부과금을 낮게 설정하거나 경우에 따라 면제할 수도 있다. 더 나아가 ADL 체계에서는 개별 투자자의 거래규모에 따라 차등적 요율을 적용할 수 있다. 이러한 방식은 펀드 순자산가치의 특정 비율을 초과하는 대규모 거래에 대해서만 부과금을 적용하거나, 거래규모에 비례하여 누진적 요율 구조를 적용하는 형태로 구현될 수 있다. 일반적으로 거래규모가 클수록 시장 충격 비용이 증가하므로, 대규모 거래에 대해 더 높은 부과금률을 적용함으로써 희석 효과를 약화시킬 수 있다.

반면 설정‧환매수수료는 고정된 비율(주로 백분율로 표시)로 설정 또는 환매 시점에 투자자에게 일률적으로 부과되는 방식이다. 이는 투자자의 진입 또는 퇴출 비용으로 작용하며, 일반적으로 거래규모나 시장 상황에 관계없이 동일한 비율로 적용된다.

즉 두 방식의 근본적인 차이점은 ADL이 실제 발생하는 희석 비용에 연동되어 가변적으로 적용되는 반면, 설정‧환매수수료는 고정된 비율로 적용된다는 점이다.

2. 도입 효과

이 절에서는 스윙 프라이싱, ADL, 설정‧환매수수료 등을 도입한 개방형펀드를 대상으로 실시된 연구들을 기반으로, ADT의 효과를 분석한 주요 문헌의 결과를 정리한다.

가. 스윙 프라이싱 도입 효과 연구

스윙 프라이싱을 오래 전부터 활발히 사용하는 국가는 주로 유럽 지역 국가들이었고, 그 효과를 실증적으로 분석하려는 연구 역시 이들 국가들을 중심으로 수행되어 왔다. 스윙 프라이싱의 효과에 대한 기존 연구들은 혼재된 결론을 내리고 있다. 평상시나 비교적 완만한 시장 변동성 상황에서는 스윙 프라이싱이 희석 방지와 시장 안정에 기여하는 효과가 나타났지만, 극단적인 시장 스트레스 상황에서는 그 효과가 제한적이라는 연구 결과와 효과적이라는 연구 결과가 함께 보고되고 있다.

Claessens & Lewrick(2021)은 2012년부터 2020년까지 룩셈부르크 개방형 채권형 펀드를 대상으로 스윙 프라이싱 도입 효과를 분석하였다. 특히 2020년 3월 시장 스트레스 상황에서 스윙 프라이싱을 도입한 펀드들은 희석을 완화하고자 스윙 팩터와 임계값을 적극적으로 조정하며 스윙 프라이싱 사용을 강화했다. 그러나 이러한 노력에도 불구하고, 2020년 3월 투자자 환매에 대한 완화 효과를 뒷받침할 만한 뚜렷한 증거는 발견되지 않았다. 실제로 스윙 프라이싱을 적용한 펀드는 주간 기준으로 더 큰 순유출을 보이기도 했다. 다만, 이들 펀드는 환매가 급증했던 3주 동안 환매 투자자들로부터 평균적으로 총 순자산의 약 0.06%를 회수하며 일부 희석 방지 효과를 거두었다. 연구진은 극단적 상황에서 스윙 팩터가 환매 억제에 미치는 순기능은 미미했던 것으로 보이며, 이러한 결과는 평상 시에 관찰된 긍정적인 효과와 대조적이었다고 지적했다.

Lewrick et al.(2022)은 2015년부터 2020년까지 룩셈부르크 개방형펀드를 대상으로 스윙 프라이싱의 효과를 분석하였다. 연구 결과, 일반적으로 환매는 잔존 투자자의 수익률을 낮추지만, 스윙 프라이싱을 적용하면 이러한 영향이 줄어드는 것을 발견했다. 구체적으로, 스윙 프라이싱을 사용하지 않는 펀드의 경우 월간 순유출이 순자산가치 대비 10% 포인트 늘어나면 월간 펀드 수익률이 벤치마크 대비 0.06% 포인트 하락하는 반면, 스윙 프라이싱을 적용하는 펀드는 그 영향이 절반 수준으로 감소했다. 그러나 2020년 3월과 같은 시장 스트레스 상황에서는 그 효과가 사라지는 것으로 나타났다. 연구진은 이 시기에는 현금 확보를 위한 투매나 시장 위험 노출 축소와 같은 다른 투자 고려사항이 투자자 결정에 더 큰 영향을 미친 것으로 판단하였다. 이들은 심각한 스트레스 국면에서는 스윙 프라이싱의 효과를 높이기 위해 시장 상황 변화에 임계값이나 스윙 팩터를 보다 민첩하게 동적으로 설정할 필요가 있다고 제언하였다.

Jin et al.(2022)은 2006년부터 2016년까지 영국 개방형 채권형 펀드를 대상으로 스윙 프라이싱 및 이중가격의 효과를 분석하였다. 연구에 따르면 스윙 프라이싱이나 이중가격으로 전환한 펀드에서는 기관투자자들의 환매가 크게 감소한 것으로 나타났다. 이는 기관투자자가 일반투자자에 비해 펀드의 가격 책정 관행의 의미를 잘 이해하고 이에 민감하게 반응한다는 점과 일치하는 결과였다. 또한, 펀드에서 투자 경험이 긴 투자자일수록 가격 책정 규칙의 변화에 더 민감하게 반응하는 경향이 관찰되었다. Jin et al.(2022)은 시장 스트레스 상황을 VIX의 일일 종가 평균이 샘플의 75번째 백분위수를 초과한 시기(예: 2008년 글로벌 금융위기, 유럽 부채 위기, 미국 연방정부 신용 등급 강등, 테이퍼 텐트럼 등)로 정의하고 스윙 프라이싱과 이중가격의 자금 유출 효과를 분석하였다. 그 결과, 시장 스트레스 상황에서 스윙 프라이싱과 이중가격이 자금 유출을 줄이는 데 효과적이었다고 결론지었다.

Lewrick & Schanz(2023)는 2012년부터 2017년까지의 기간 동안 룩셈부르크에 등록된 펀드들은 스윙 프라이싱을 적용할 수 있었던 반면, 미국 펀드들은 아직 스윙 프라이싱을 적용하는 것이 허용되지 않았다는 점을 활용하여 두 국가의 개방형 채권형 펀드를 비교 분석하였다. 이 연구에서, 일반적으로 부정적인 수익률이 발생했을 때 스윙 프라이싱을 적용하는 펀드는 그렇지 않은 펀드에 비해 자금 유출이 더 적었다. 구체적으로, 과거 6개월 동안 저조한 수익률을 보인 펀드들 중에서 스윙 프라이싱을 채택한 룩셈부르크 펀드는 스윙 프라이싱을 채택하지 않은 미국 펀드 대비 부정적 수익률 1% 포인트당 0.11% 포인트의 자금 유출 감소 효과를 보았다. 그러나, 스윙 프라이싱이 2013년 미국의 테이퍼 텐트럼(taper tantrum) 기간 동안 자금 유출을 억제하지 못했음을 보이며 스윙 프라이싱의 거시건전성 정책 효과는 제한적이었다고 평가했다.17) 연구진은 스윙 프라이싱의 임계값이나 스윙 팩터 산정 방식 등이 시장 스트레스 상황에서 투자자들의 선행 매도를 상쇄하기에는 역부족이었다고 주장하였다.